调查显示,青少年已成为游戏主力用户之一,农村青少年沉迷手机的比例明显更高、更普遍,是青少年手机游戏成瘾的“重灾区”。曾经充满野趣的乡村生活,正被对游戏世界的沉迷异化。一旦成瘾,未成年人会在多个方面受到伤害:

躯体方面,会带来视力下降、肩颈肌肉劳损、生物钟紊乱、食欲不振、体能和免疫力下降等健康问题;

心理方面,容易导致神经衰弱、记忆力减退、逻辑思维迟钝,无心工作学习,因与现实生活环境疏远而产生冷漠、焦虑情绪;

行为方面,易发生逃课、辍学等情况,甚至引发欺骗、偷抢等恶性行为;

人格方面,对游戏依赖成瘾的未成年人容易不讲规矩,拒绝沟通,宁可丧失尊严,也不放弃网游;

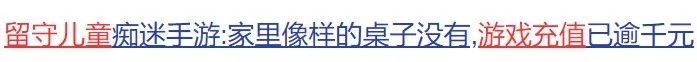

金钱方面,未成年人对于金钱意识的薄弱,直接造成家庭经济财产损失现象的案例不在少数。

“网瘾少年”赢了游戏,却输了未来,家庭和社会也会为之付出沉重代价。

一、家长不能以身作则,养成良好习惯。在目前的农村,大多数农民没有言传身教家庭教育的概念。农民从事体力劳动的居多,一回家便只想躺着不动,追电视剧刷短视频是很多农民每天必备的活动。长此以往,在家庭生活缺少亲情、陪伴的影响下农村未成年人更容易沉迷网络。

二、隔代监管的家庭结构又让他们能够轻易找到机会接触游戏。农村孩子的父母常年外出打工,无法做到时常陪伴,而负责监护的老人受教育程度普遍较低,也无法或无力引导孩子正确使用手机;

因为父母在外,孩子需要通过手机视频联系,爷爷奶奶往往完全不会使用,手机完全由孩子掌握。即便是父母陪伴在身边的孩子,也会出现这个问题。虽然目前农村80后、90后父母占比居多,但高中及以上学历的父母却少之又少,教育理念和方法的欠缺、对互联网的了解不足,都使得他们对孩子可能产生的网瘾往往束手无策。

三、相对简单的社交生活让农村青少年更容易被屏幕里的奇幻世界吸引;尽管城市和乡村的孩子都在使用手机,但他们所接触到的网络内容是不一样的,对成长的影响也不同。农村的孩子常用一种很本性的方式使用手机,他们更依赖手机去接触外部纷繁复杂的世界,缓解自己内心的情感缺失和学业上的困顿,也更容易受到不良内容的诱惑。四、新的学习方式带来的冲击。去年疫情期间,“停课不停学”,中小学生大规模开展线上学习指导与服务,取得积极成效的同时也带来了新隐忧,一些孩子的“网课”沦为“游戏课”。

五、游戏运营公司投其所好的游戏设计与不遗余力的推广引诱,农村青少年成了网游更容易捕获的“猎物”。设计商会捕获玩家心理,在游戏中找到“无身份感”以及所谓的“个性”让留守儿童“自投罗网”。

手机游戏的致瘾性及其致瘾手段的隐蔽性,使得未成年人很难抵制。抵制手机游戏成瘾对玩家的自我反思能力、自控能力提出了很高要求,这两大主观能力是需要后天习得的。这要求监护人在教育子女过程中不仅要重视言传身教,还需特别注重恰当的教育方法。而这恰恰是农村家庭教育的短板。

种种匮乏,都将农村青少年推向了手机这个“玩伴”。即便没有手机游戏,不经引导的短视频、直播等仍将占据他们的生活。网络游戏成瘾的危害绝不仅仅是荒废学业,大量游戏以错误导向构建的世界观会对青少年形成误导和畸形塑造,从而埋下社会隐患。

当农村家庭现代化转型和游戏数字化转型同步推进时,单个家庭在对抗青少年网瘾时存在无法逾越的困境,需要企业、政府、社区和学校等多方力量支持。

首先,筑牢防沉迷的第一道防线。家长应以身作则,少做“手机党”“低头党”,抽出更多的时间陪伴孩子,倾听、了解他们的想法;家长要为孩子改变成年人的世界,从用网习惯、生活方式、亲子关系等多方面给孩子提供好的成长环境。第一道防线筑牢了,网上的世界就算再精彩,孩子也不至于流连忘返。

同时,就眼下而言,需要正视手机沉迷对农村儿童群体学业的影响和挑战。农村儿童作为使用手机的主体,同样有他们的主动性和创造性。老师或家长有必要和孩子进行理性的沟通协商,教会孩子合理有益地使用手机。在恰当的引导下,还要相信他们有能力合理使用媒介。这呼唤农村学校和教师以更人性化、更具创造性的方式引导学生进行自我管理,如此以手机为载体的各种媒介,就可成为学习的渠道,并带来更多成长的可能性。

还要营造放松安全的社区环境。让农村孩子可以在更广阔的社区环境中自由安全成长,建立放松温馨安全的校园环境,保障农村孩子,特别是留守儿童饮食营养均衡,体育锻炼充分,文娱活动健康有趣,乐享校园生活。只有在这样的社区和校园环境中,孩子才不会也不想沉迷于手机游戏,手机游戏才会被挤出他们的生活空间。

在乡村振兴背景下,地方政府应加强农村社区青少年课外活动建设,鼓励社区充分利用公共场所为青少年提供游乐空间。同时,可适当吸纳公益性社会组织和志愿者,组织未成年人参加课外活动、培养未成年人的兴趣爱好,通过社区支持来弥补家庭陪伴的不足。

其次,开发设计手机网络游戏的企业主体,游戏公司可以通过一些辅助技术手段:人脸识别、指纹登录等与游戏账号进行绑定,利用生物信息进行游戏账号的登录使用。要着眼于长远的互联网生态建设和可持续性发展目标,转变游戏设计思维、切实履行社会责任,避免出现打折扣、搞变通的行为。

来源丨新华网、人民网、央广网、腾讯网、中国青年报、新浪、中国教育新闻、光明网* 部分图片源自网络,如遇侵权,请联系我们删除。