中国科学家用二氧化碳人工合成出淀粉了,这可是全世界科研工作的一项重大突破!

太不可思议了!这项技术能给咱们的生活带来哪些改变?以后农民是不是可以减少种地了?

走,咱现在就去一探究竟,看看这个人工合成淀粉到底有多“牛”?未来有望通过工厂“制造”粮食吗?

中国科学院天津工业生物技术研究所马延和科研团队在实验室里首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成,相关成果北京时间9月24日由国际知名学术期刊《科学》在线发表。这项科研突破的“含金量”如何?

众所周知,淀粉是粮食最主要的成分,也是一种重要的工业原料。自然界的淀粉合成依赖植物光合作用,涉及约60步代谢反应以及复杂的生理调控。此次研究中,科研人员用一种类似“搭积木”的方式,从头设计、构建了11步反应的非自然二氧化碳固定与人工合成淀粉新途径。将二氧化碳固定并转化为有用的有机化学品是一项重大的国际挑战,本项工作将该领域研究向前推进了一大步。

这是利用合成生物学解决当今社会面临的若干重大挑战的惊人案例,将为日后更多相关研究铺平道路。

这项研究成果将对下一代生物制造和农业发展带来变革性影响。

研究者最关键的工作,在于设计了一条全新的人工合成路线。它只需要11步核心生化反应,就可以完成从二氧化碳到淀粉的转化。反应路线的设计从理论计算开始,研究者以甲酸(或甲醇)作为起始反应物,通过计算机分析起草了可能的反应路线。这听起来似乎轻松,但此后的调试和优化才是真正困难的部分。因为即使是理论上可行的反应路径,在现实中也常会遇到许多不可预料的问题(例如不同催化酶的难以适配),导致实验失败。这就好比学做饭吧,看着别人一步步做不难,但实操起来放多少盐、开多大火都有可能影响最后的味道。为了解决这些问题,研究者将整个淀粉转化的过程拆分成了四个模块,并将这些模块逐一进行优化。他们在31种生物体的62个催化酶里筛选出了10种,去参与11种最优转化反应,使得每一步都最有效、最高产。这样一来,他们就得到了人工淀粉合成路径的1.0版本。在后续的研究中,科研人员又对初始版本进行了改进,利用各种工程修饰的酶提升反应的转化率,由此得到了2.0版本的反应路径。

马延和团队设计的淀粉合成路径

(看不懂就对了 )

)

在此之后,研究者又在反应路径的前面加上了关键的步骤:让“主角”二氧化碳与氢气结合变成甲醇。这样一来,就实现了从二氧化碳转化到淀粉的全过程。这一步反应使用了氧化锌-氧化锆的无机催化剂,在高温高压的环境下进行。加上这一步骤,并改进了底物竞争等一些问题,就形成了反应路径的3.0版本。最后,通过更换路径中的部分反应酶,科研人员还可以可控地产出直链淀粉或者支链淀粉,而这也是他们目前的最新版本(ASAP 3.1)。经过研究者的努力,最终版本的产率比1.0版本提升了将近一百倍。同时,人工合成淀粉的速率是自然淀粉合成速率的8.5倍。在充足能量供给的条件下,按照目前的技术参数推算,理论上1立方米大小的生物反应器年产淀粉量相当于我国5亩玉米地的年产淀粉量。

在科学家眼里,人工合成淀粉未来如果进入实际应用,不仅能节约耕地和淡水资源、进一步保障粮食安全,还将带来诸多想象空间。

人工合成淀粉对于解决农业问题有着巨大意义。民以食为天,我国的耕地面积为150多万平方千米,占国土面积的16%左右,也就是说,不到五分之一,剩下五分之四的国土面积都是不能作为耕地的。有了这种技术,高山峡谷、沙漠、冰原,这些地方都可以成为农业产地。业内专家称,采用这种工业办法,将会节约90%以上的耕地和淡水资源,避免农药、化肥等对环境的负面影响,推动形成可持续的生物基社会,提高人类粮食安全水平。

这是不是意味着我们可以不需要依赖农耕,直接用“空气”制造粮食和工业原料,真正实现“西北风喝到饱”呢?

这么说还为时尚早。这项研究,确实为实现高效的工业化淀粉生产提供了可能性,但是作为实验室产出的初步成果,还需要科学家们持续的优化和推动,才能让这项技术走出实验室,投入实际应用。此外,要让人工合成淀粉与农业种植相比具有经济可行性,也需要一个艰难、持续的科技攻关过程。

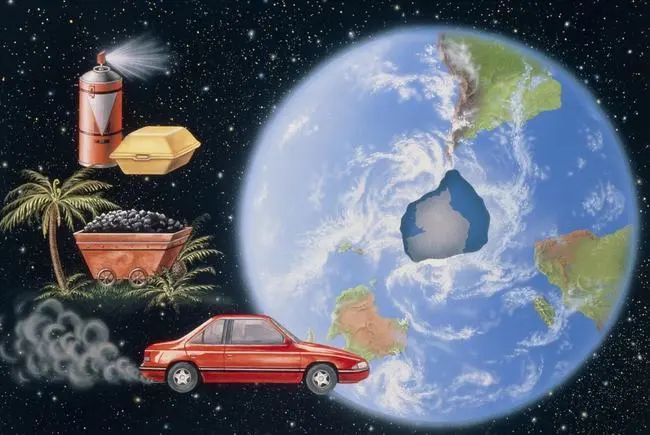

不过,这一技术确实为碳的捕集、利用和封存提供了全新的循环方案。让排放在空气中的碳回到生产生活的循环中,不仅可以回收利用二氧化碳,还能生产人类赖以生存的食粮,可谓一石二鸟,从而大大促进了低碳生物经济发展,为全球碳达峰、碳中和目标起到重大的支撑作用。

2019年,美国加州大学伯克利分校的华人科学家杨培东团队潜心钻研人工光合作用,成功在实验室中将二氧化碳不定向转化为多种简单糖类化合物,而此次马延和团队则具有创新性地创建了人工产出复杂碳水化合物的路径和技术。没想到吧,随处可“见”、甚至有些过剩的二氧化碳,竟能变成我们口中的食物。其实,二氧化碳在耕作中早已经有了广泛应用。比如“气肥”,温室里直接施用二氧化碳作肥料,利用植物根部吸收二氧化碳,可以增进植物的光合作用,促进农作物生长,增加产量。(点击此处了解详情)此外,二氧化碳还可以用于贮藏粮食、水果、蔬菜等,可有效地防止食品中细菌、虫子生长并保鲜。在科技越来越发达的未来

相信会有更多

变“废”为宝的科研项目诞生

我们共同期待

下一次

被合成出来的会是什么呢?

)