湟源融媒 2023-02-17 15:58:01

立春时节,沉寂的湟源山乡处处传来蓄势而发的信号!

远望申中,座座现代化蔬菜大棚星罗棋布,大棚内各色新鲜蔬菜长势正旺;大华工业园内,忙碌的生产线上随着最后一道工序的完成,包装精美的牦牛肉香肠、文友烧鸡等品类繁多的特色农畜产品,经过千里运输被端上了外地人的餐桌;波航乡甘沟村回乡创业的颜生金建起了22亩的蛋鸡标准化养殖场和有机肥加工厂,年销售额900万元左右,享誉省内的“甘沟红”“金渣渣”产品从这里走出;还有更多“公司+基地+村集体订单销售+养殖合作社订单+养殖户订单”等一批特色生产运营模式,从种养殖到销售各个环节整体把控,在农村电商运营下,湟源优质农副产品销售额翻番,让土地实现最大价值,让百姓惠享最大受益;处处展新颜、处处新气象,湟源县在希望的田野上铺展开产业兴旺、百姓幸福的壮美画卷……一大批企业在这里迅速崛起

这两天,湟源县乡村振兴产业孵化园(三乡农创园)建设项目工地上一派繁忙,两栋标准化厂房已建成,等到今年上半年全部工程完工后,这里将会成为全县绿色有机农畜产品加工企业的孵化平台。项目负责人介绍,截至目前,孵化园已签约入驻企业5家,可提供上千个就业岗位,极大带动大华镇周边多个村的劳动就业。进而加快大华工业园区转型升级发展产业布局,推动湟源县绿色有机农畜产品加工产业向规模化、聚集化方向发展。

回望2022年,湟源县农业农村及乡村振兴工作成绩不凡。

这一年,全县把深入推进“三乡工程”作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手,全力创建绿色有机农畜产品输出地重点示范县。同时,瞄准绿色有机农畜产品精深加工发展方向,以大华工业园区转型升级为契机,以乡村振兴产业孵化园(三乡农创园)建设为抓手,大力推动招商引资、要素集聚,不断做强优势区、做全产业链、做优生态牌,以产业兴旺助力乡村振兴。

据了解,湟源县农畜产品精深加工产能增加至2000吨以上,精深加工加工转化率可提高至65%以上。孵化园的租赁收益又去了哪儿?这一步规划中,湟源县又推出一联农带农举措,建立“政府搭台+企业唱戏+村集体收益+农户上岗”利益联结模式,将产业发展的红利层级释放,既助力企业又实现产业升级发展,又实现村集体经济发展壮大,还增加了农民就业增收,真是一举多得。

产业带动就业,收益巩固脱贫,乡村实现振兴,在湟源县加快乡村产业融合发展中写下了浓墨重彩的一笔,实现了多方共赢。与此同时,认定湟源县乡村产业融合发展现代农业产业园和青海“茶马互市”生态畜牧业现代农业产业园为市级产业园;重点培优培强青海文友食品加工有限公司、青海三江一力集团有限公司、青海恩泽农业有限公司等进行产业升级改造和三产融合发展短板建设,打造绿色有机农畜产品输出地示范样板。

即将搭建完成的青海省“茶马互市”活畜交易平台,将原先零散、滞后的牲畜屠宰销售模式很快打破,一个集屠宰加工、批发零售、冷链仓储、冷链运输及供应链金融等一体化且线上线下融合发展的“绿色有机农畜产品输出产业链”和牛羊商业综合体的全新模式即将上线运行,届时为养殖户打通农业生产“最后一公里”。

年加工能力100吨、拥有17个主打品牌,身居大华工业园区内的青海文友食品有限公司几年来发展势头迅猛,其生产的牦牛肉系列产品和烧鸡产品主供各大酒店、超市及集散市场,深受市场认可。“2022年再投资2200万元实施年产1000吨青藏高原特色畜牧产品精深加工项目,目前已完成主体工程建设,正在内装和试生产准备中。”该公司负责人告诉记者。

打开各大直播平台,与湟源相关的特色农特产品销售火爆。为解决销路问题,湟源县积极扶持成立的青海一颗藤农牧开发有限公司建立起“公司+基地+村集体订单销售+养殖合作社订单+养殖户订单”生产运营模式,通过电商平台将优质农产品推向市场,直接或间接带动农户350户以上,年销售牛羊肉2000头只以上,为农产品出村进城树立了良好的示范典型。

在湟源县一系列政策举措的推动下,一家家回乡创业企业纷纷落户湟源,让企业在湟源有了更广阔的发展空间。随着企业真正在乡村扎下根、不断发展壮大,为湟源广大农牧民群众铺就出了一条坚实的致富之路。他们在这里找到自己的舞台“三乡工程”是全面推进乡村振兴的重要抓手,在创新推动“三乡工程”建设中,湟源县不仅大力实施企业兴乡,也更加紧扣市民下乡、能人回乡,着力引进一批能人回乡创业,湟源县回乡创业人数累计达到100人以上,全县重点筛选确定“三乡工程”示范典型培育主体26个,涵盖农畜产品精深加工、种植养殖、文化旅游、休闲农业、农村旅游等创业业态,且已培育认定市级示范典型11家。

在波航乡甘沟村,流传着“蛋鸡变金鸡”的致富故事,这个故事是由回乡创业的颜生金一手创造的。历经12年的发展壮大,颜生金创办的青海金润禾丰农牧开发有限公司成为集蛋鸡养殖、变蛋加工、销售、有机肥加工销售等于一体的现代农牧业企业,企业自主品牌“甘沟红”“金渣渣”产品享誉省内,年养殖规模5万羽,每天生产鲜鸡蛋2800公斤左右,年销售收入900万元左右,被评为西宁市农牧产业化市级龙头企业、青海省菜篮子生产基地称号、西宁市科技型企业等荣誉称号。

颜生金以农户土地入股、村集体抱团、解决就业、公益帮扶等多种方式反哺家乡人民,每年带动波航乡甘沟村、城关镇涌兴村和纳隆村的集体经济收入3万元以上,直接或间接带动周边农户100多户,为助力乡村振兴提供了很好的实践经验。返乡创业大学生杨顺光也在短短几年内打响了“小茶牧场”“牦象”“牦象之约”“小茶石浪”“日月臻品”等自主品牌,通过土地流转、草场流转、带动就业、入股分红、订单销售等方式年带动当地村集体经济增收666万元,带动临时就业1200人,收购牦牛4000头,溢价收购增收126万元,为小茶石浪村铺起了致富路。

一大批能人回乡创业,激活了乡村的“一池春水”。湟源县按照“政府搭台+企业唱戏+村集体收益+农民就业”利益联结机制,积极应用“三权分置”改革成果,充分发挥市场主导、企业运营、政府引导的作用。以小茶牧场为代表的能人回乡典型正逐步通过引领示范打造能人回乡、创业示范、反哺农村等融合发展示范样板。

村集体经济不断壮大农民受益笑声爽朗,申中乡申中村新时代文明实践广场上,2023年湟源县“戏曲进乡村”文艺演出博得了村民们的阵阵掌声,除了开展专门的演出,让村民欣赏表演外,每天村民们也会聚集在广场上开心地跳广场舞,他们说“家门口上班,挣钱顾家两不误,老人看病、孩子上学都方便,幸福的生活很甜蜜。”田畴沃野尽丰景,乡村气象新,农民日子美,湟源县乡镇山村一个个发展着自己的村集体经济,汇聚成乡村振兴这篇大文章。

青海波航集装袋生产有限公司通过“企业+村集体帮富车间+纺织农户”发展模式,走出了一条村企抱团强村富民的路子,吸纳就业40余人,月工资实现3000元左右,村集体年奖励收入3万元左右,实现了企业兴乡、产业升级扩量、巩固脱贫、振兴乡村、盘活闲置资源发展壮大村集体经济等工作共赢。湟源县因地制宜,在符合条件的乡村加大标准化绿色原材料生产基地建设,累计完成青稞、马铃薯、饲草、蔬菜及小油菜作物良种繁育基地2.07万亩,建立优质饲草生产基地5.8万亩,构建了“育繁推”一体化服务体系,为稳定循环农牧业发展奠定了坚实基础。推动雪隆村等30个村建立集中养殖小区和改扩建原产业发展基地,夯实牦牛藏羊稳量扩输产业基础。

有效盘活大华村卡约文化民宿旅游村6处闲置宅基地用于发展特色民宿、农家乐等产业;下寺村10套家庭宾馆和6套商铺,发展宜居精品民宿、特色小吃等项目;盘活湟源县畜牧兽医站种鸡场,新建3栋物流仓库3750平方米,发展壮大董家庄村集体经济;盘活20宗宅基地为设施农用地,建立村集体养殖业发展基地,解决散养户人畜分离问题,实现了“村集体+散养户”共赢目标;盘活兔尔干村和小茶石浪村闲置宅基地用于发展民宿……

池汉村通过党建引领发展已成为湟源县乡村产业振兴排头兵,争取各类资金1.09亿元建成现代物流商贸园区1处,建立“现代物流园区+孵化企业+小商户+村办企业+农户”发展运营模式,成功招商居然之家等3家企业、40个商户入驻园区,快速搭建乡村振兴产业致富的平台,带动就业240余人,带领全村走上了村强民富的乡村振兴路。

家家户户都有了致富的门路出苗、清洗、打捆、搬运、称重、结算、装车……这是每年8月湟源县日月乡山根村青蒜苗丰收的景象。2022年,湟源县青蒜苗产量达2.4万吨,实现每亩利润1400元,带动全县劳动力3500人次。一抹抹青翠绿,让村民们的腰包更鼓了,这也是湟源县乡村振兴的一个缩影。

把生活富裕作为实施乡村振兴战略的中心任务,湟源县围绕一项重点工作、二项重点任务、三项重点示范、四项重点聚焦、助推五大振兴,大力调整产业结构,积极引导农户改变思路,根植特色产业发展,让农户种得好,卖得出。

“以前地里种的都是粮食作物,虽然吃饭不愁但是没有多少经济收益,现在在保证口粮种植的情况下在多余的土地上种上青蒜苗,不仅有吃还有钱,大家伙都高兴。”去年靠着种植青蒜苗赚了4万元的日月乡山根村村民陈大爷对今年种植青蒜苗有了更多的期许。日月乡建立山根、克素尔、寺滩、兔尔干、若药堂等村“千亩蒜苗基地”1处,共种植3620余亩土地规模化种植青蒜苗,积极提供技术支持,同时为了解决村民种植销路的难题,积极与蔬菜供应商对接,统一收购村民种植的青蒜苗,最大限度保障种植户的利益。

波航乡泉尔湾村的村民则走上了温室大棚种植的产业道路。去年,投入40万元的日光棚蔬菜种植项目落地泉尔湾村,从一年只能种植一茬收益一茬变为了一季接一季、一茬压一茬。种植农户说“虽然现在没有了农闲的时候,但是天天泡在温室里看着不断成熟的蔬菜、水果心里特别美,政府在家门口创造了这样好的致富之路我们就应该抓住,让自己的日子越过越富裕、越过越甜蜜。”“青翠青蒜苗品牌”就是在这样的因地制宜中不断调整、推进,进一步推动全乡农业生产向着规模化、产业化转变。全县各乡镇各部门继续加大强农惠农富农政策力度,兴产业、促就业,不断拓宽农民增收致富渠道。着重围绕“产业发展为中心”,以提升基础设施为重点,充分发挥资源优势,着力打造池汉村“物流商贸”,巴汉村“农产品加工”,雪隆村、下胡丹村“特色养殖”等7个乡村振兴示范村,建成一批特色高原样板村。在找准产业定位,精准实施乡村振兴各项规划项目的同时,湟源县借助人畜分离等项目、新型职业农民培训、基层农技推广体系建设等让一批农户、养殖户走进养殖场、种植基地,按照理论培训+实地观摩的方式,引导种养殖大户从单一养殖向饲草种植、种养结合、加工销售等多元化发展方向转变,通过种草养畜循环发展模式实现村集体和养殖户创收双赢。“湟源青蒜苗”“湟源菊花脑”“ 湟源牦牛肉”、青海恩泽有机肥产业化联合体、东峡乡响河村肉牛养殖基地……如今,湟源县各乡镇各村都有了自己的特色种养殖项目、特色农特产品,在产业振兴的带动下,家家户户都有了致富的门路,乡亲们的腰包更鼓了,日子也更有了盼头。“

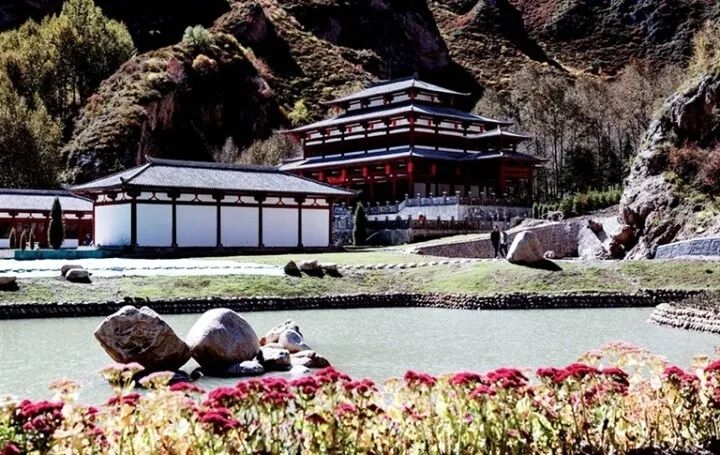

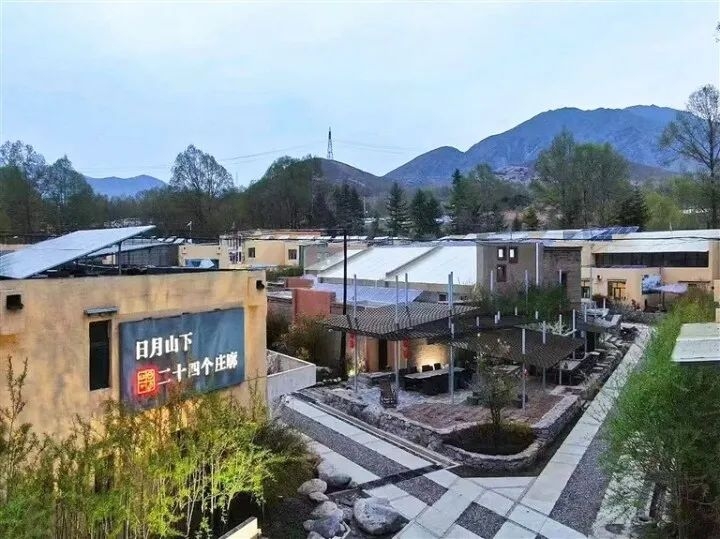

浪山、浪水、浪河滩”湟源旅游火爆出圈丹噶尔古城、二十四庄廓、宗家沟景区……这些让人们耳熟能详的旅游景区让湟源旅游一再出圈。而文旅融合,助推乡村振兴是湟源县强化乡村旅游品牌建设,实施“乡村旅游+”多元融合发展的关键一招。2022年湟源县先后打造文旅、农旅等5个旅游子品牌,加大多样化的旅游产品供给,集中力量打造一批特色鲜明、功能齐全的乡村旅游重点村,引导市民下乡消费,助力全域旅游发展。为了做好旅游文章,湟源县鼓励引导乡村旅游接待点、旅游景区、旅游重点村发展壮大,一些民间投资也不断注入湟源文化旅游产业领域。有了资金,湟源县实现了旅游业提质升级,旅游基础设施和公共服务配套不断完善,用文化旅游融合发展助推乡村振兴,带动群众致富增收。在和平乡马场台村投入600万元打造实施的“浪河滩”生态旅游建设项目,打造了集野炊、露营等户外活动为一体的生态旅游点,为和平乡生态旅游产业注入新鲜血液。同时,利用 “浪河滩”这一传统民俗,以“浪河滩 吹夏风”为主题发展绿色生态经济,以“村集体+农户”的发展模式,带动脱贫户16人就业,逐步壮大村集体经济,不断吸引周边游客观光旅游,拓宽群众增收致富道路,促进村集体增收,将“绿水青山就是金山银山”的发展理念融入到产业发展中,不断夯实“见山见水、见田、见地”的乡村旅游发展基础。

一系列举措的相继实施下,日月藏族乡入选全国第一批乡村旅游重点乡镇,丹噶尔古城被评为省级旅游休闲街区,二十四庄廓入选西宁市河湟精品民宿,宗家沟升级为国家4A级景区,全县全年接待游客225万人次,综合收入3.6亿元,分别增长20%和23%。

开启新一年,湟源县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和中央农村工作会议、中央经济工作会议精神,以全面推进乡村振兴为统揽,以“农村四美”共建共赢为方向,锚定“12321”总目标,构建“3+N”全产业链发展体系,调优“111”乡村产业布局,夯实农业基本盘,集中精力谋划好绿色有机农畜产品输出地和生态产品价值实现机制试点两篇文章,坚决守住三条底线,全面落实好“八大行动”和“三乡工程”两大举措,全力打造绿色有机农畜产品集散交易中心,高水平构建“牦牛、藏羊和饲草”三大主导产业全链发展体系,调整优化“一县一特、一乡一业、一村一品”乡村产业布局,重构“农业强县”新发展蓝图,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置,严格落实“四个不摘”要求,继续保持工作力度和政策强度,响鼓重锤、压实责任、狠抓落实,把“盲点”做成“亮点”,把“短板”转化为“优势”,大力推进农业农村现代化。

来源:西宁晚报

全面推进乡村振兴 加快建设农业强国——中央农办主任、农业农村...

文脉流香“翰林村”成南宁武鸣区乡村振兴示范点

文字实录丨国新办就2023年全面推进乡村振兴重点工作举行发布会

双牌能人积极投身乡村振兴

丘北温浏:250亩旱地将变良田 乡村振兴有盼头

实录丨2023年全面推进乡村振兴重点工作发布会

【乡村振兴】点石成“画”

高屯街道:大力发展肉牛养殖产业 为乡村振兴注入新动能