杨凌发布 2023-05-30 16:03:36 点击量:589

5月30日,是全国科技工作者日。

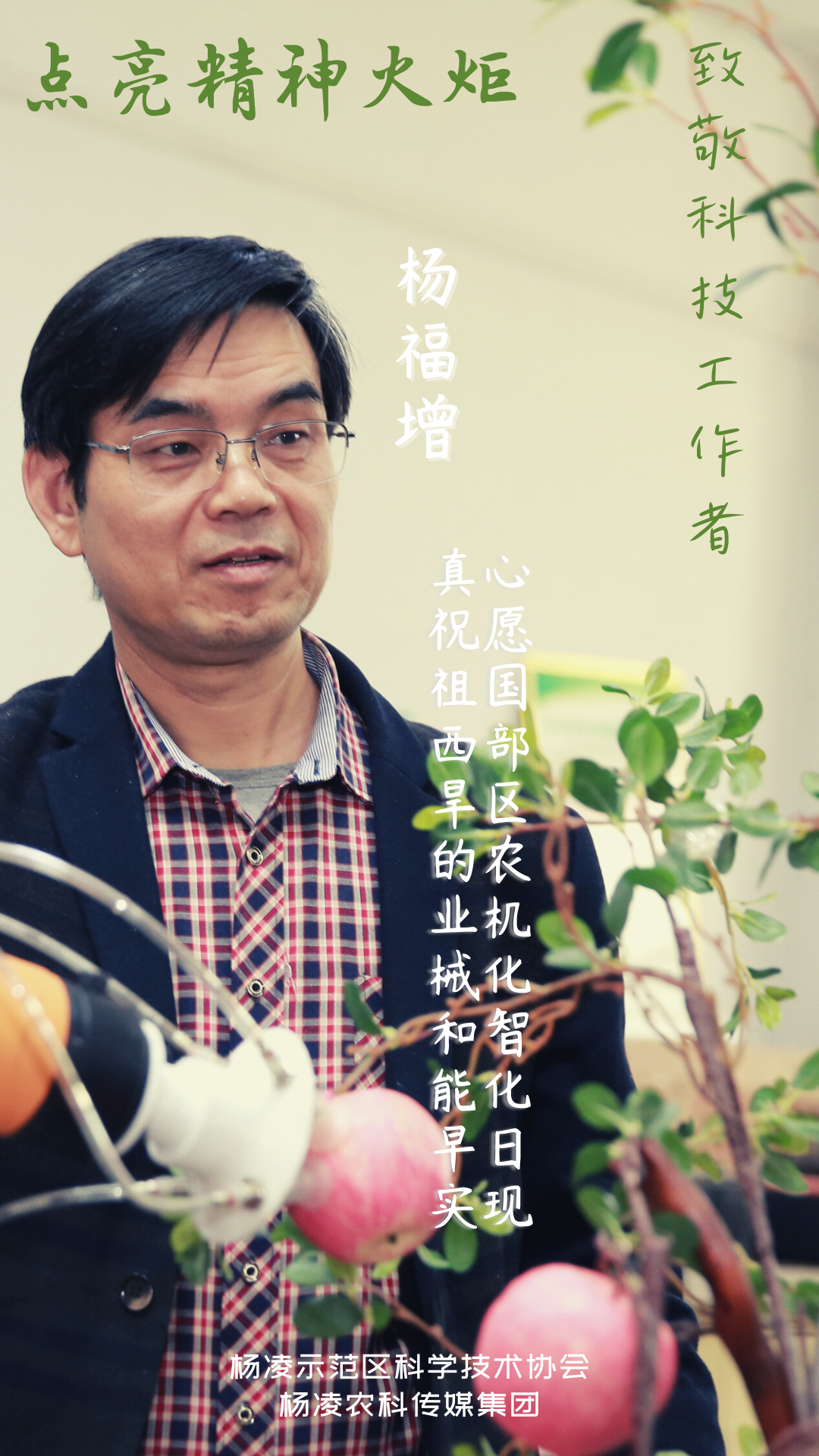

今天上午,杨凌示范区科学技术协会与杨凌农科传媒集团共同推出主题访谈《饭碗里的中国“芯”》,追忆农业科技工作者育种初心,揭秘农作物增产、基因选育路途,畅谈科技育种、科技助农的传承与未来。

初心不改育良种

“入学时,赵洪璋院士的一句话触动和影响了我,他说:既来之则安之。后来我慢慢开始做育种,当看到自己的品种在广袤大地上种植的时候,不知不觉就这么干下来了……”榜样的力量,让张正茂记忆犹新。

科技育种赋能增产增收

随着科技发展日新月异,育种工作也迈进了科技现代化育种阶段。

现阶段,让小麦、玉米增产100斤有多难?发现、培育一个优良的奶牛品种有多难?

带着这些问题,三位育种专家们结合实例与科技发展现状,讲述了在现代综合学科下,农业“芯”、科技“芯”对饭碗里“中国粮”的贡献。

“60年代,玉米全国平均产量才300多斤,现在来看,在综合学科的融合下,不止1300多斤。玉米经历了7轮更新迭代,每一轮增产100斤都没有问题,在多学科融合下,第8轮更新迭代应该会有更高的成果。”宋协良说。

“小麦经历了从高杆变矮杆,从低产到高产,从高产变优质并重,后面可能会经历第四个阶段高产、优质、高效、节能。好品种是科学家育出来的,大品种是企业家推出来的。只有企业和科学家携手,中国碗里的中国粮才能装满、装好!”张正茂说。

塑造核“芯”竞争力

如何塑造核“芯”竞争力?随着农业技术的创新、高端领域的完善、智慧农业的发展,企业的能级在不断提升、田间劳作强度逐渐减少,农业的传承又当如何接续?三位专家也带来了自己的观点。

“国家的科研院校要与企业发展相结合,要把生物技术、农业领域的产业链和创新链结合起来……”

“要摸清自己的家底、要创新种质资源并开展研发、要加强品种的知识产权保护……”

“农业最核心的是种质,而研发种质需要重视人才培养、特别是大国工匠式的人才培养,不是从论文到论文的人才……”

节目访谈有时限,但育种之路无止境。

攥紧农业“芯” 端牢手中“碗”

上世纪90年代,美国人布朗曾提出“21世纪谁来养活中国人”的疑问,全世界开始关注中国的粮食问题。在这样的大背景下,党中央国务院批复,建设杨凌农业高新技术产业示范区,通过科技种田,来解决粮食问题。

20多年来,杨凌聚集了我国人才最多、学科门类最齐全的旱区农业国家战略科技力量,成为引领我国旱区农业科技发展的创新高地和黄土高原水土保持与生态建设的重要科技创新中心,集聚国家级高层次人才110名,农科教人员达到7000多名,累计为旱区输送农业专业人才30余万人。获得各类科技成果6000余项,获奖成果1800余项,为促进旱区农业发展和农民增收提供了智力支撑,杨凌已成为我国旱区农业科技的策源地,为攥紧农业“芯”,端牢手中“碗”做出了突出贡献。

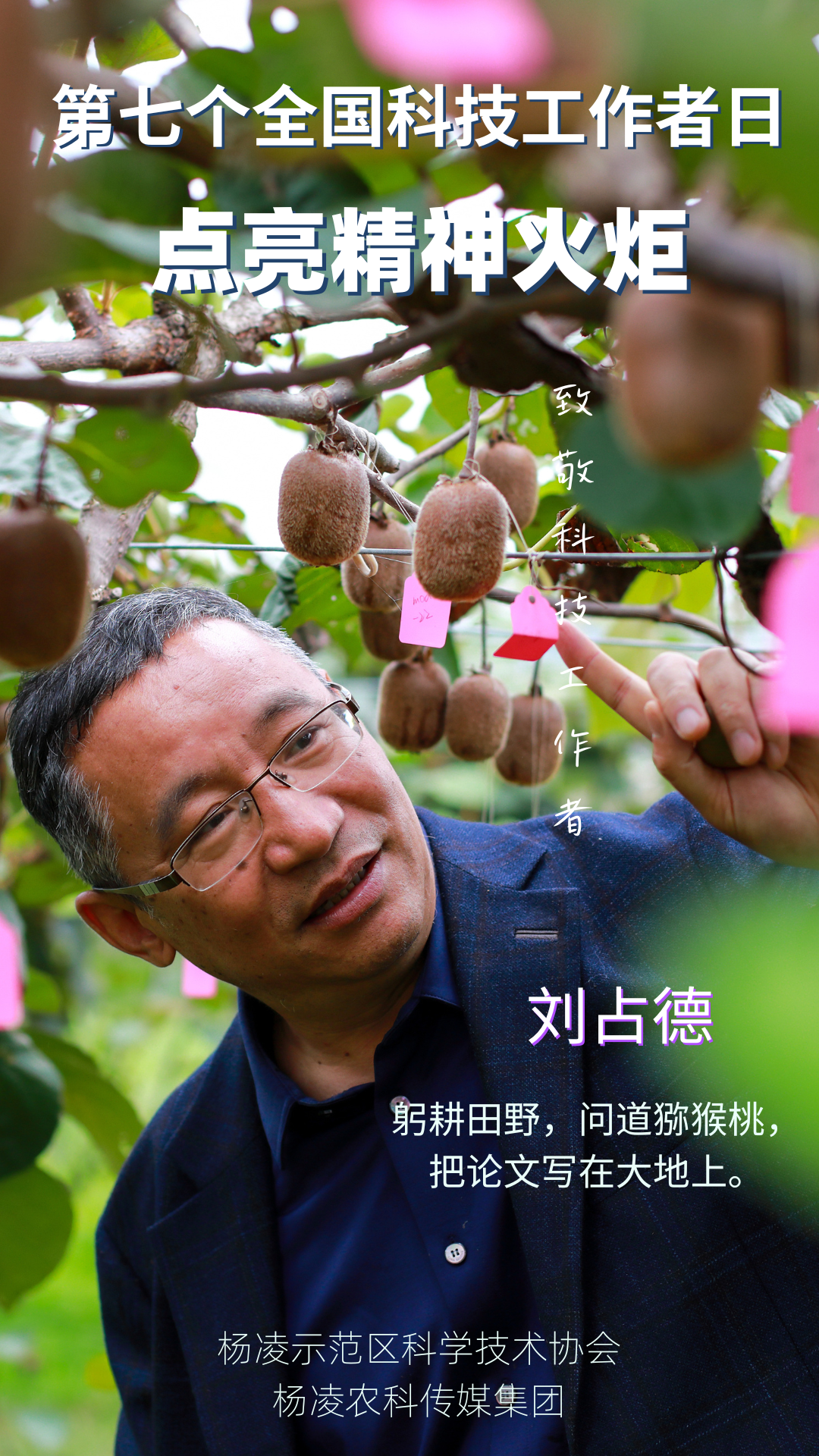

在第七个“全国科技工作者日”

致敬所有农业科技工作者

感谢你们的默默奉献

池州这个镇,一季度规模工业产值占所在县的30%

加快世界领先科技园区建设

加快推动北京国际科技创新中心建设

国防部新闻发言人就香格里拉对话会、中日关系等答记者问

开放共享激发科创活力——从中关村论坛看科技创新发展新动向

习近平总书记关心科技工作者的故事

经典案例:“国际茶咖对话”

农业科技特派员田间地头指导助力特色农业种植