漳平融媒体 2022-11-10 08:17

八一路为今漳平城东门至一中的主街,长约1.5千米。它横贯东西,串起椭圆形老城,是漳平“城墙时代”最长的一条大街,也是最有历史文化底蕴的商业街。明成化七年(1471)年,首令陈栗莅漳时,即“创县治,建学宫,列街坊,编均徭”,其中“列街坊”便是规划建设以县前大街为主街,连接若干支街巷为蓝图的居民生活和商业活动区。八一路迄今已552岁了。

漳平古县城图

明清时期,今八一路分为四段,街名富有寓意:从东门至学口(今孔庙)的路段,地处县衙门口,名曰“衙口街”;从学口至三角坪的路段,为通往学宫和县署之路,无论学子或官僚,都希望平步青云,名曰“青云街”;从三角坪至三公庙前的路段,开店的大部分为江西人,名曰“江西街”;西门外至盐馆(今自主巷口)的路段,两边分布打铁店,名曰“打铁街”。四段全长合约1200米。与这条主街相连,还有3条支街:县衙门前至江边的街道,处县衙南门,称“南门街”;学口至江边中水门,称“中水门街”;三角坪至窟仔尾(菁城市场),通往“霞凤堂”,称为“霞凤街”。这些街道狭窄而弯曲,宽度在2—3米之间。

县城作为全县政治中心、文化中心和商业中心,其履行职责、发挥功能的主要机构和建筑都分布在这条“大路街”的两边。几百年来,它犹如漳平的“中枢神经”,带动着全县的运转和发展。

最显眼的当数县衙和学宫(文庙)。知县在县衙代表封建王朝统揽全县行政、司法大权,征赋役、断民讼、压民变,通过族长、乡绅维护封建秩序。学宫(文庙)既是县级建置标配的尊孔祭孔圣地,又是漳平规模最大、规格最高的教育场所(即县学)。此外,县衙前还有承流坊、宣化坊,乡秀开先坊、进士坊(二者均为建县后首位进士曾汝檀立),计部大夫坊(为进士陈九叙立)等坊表,旨在推行封建教化,表彰树立先进典型人物。

作为商业中心,这条“大路街”及其3条支街两边都是店铺,但漳平人热衷于买田置产,轻视商人和商业,因此都是外地人来开的。清代中叶,先有江西信丰一带商人开设市肆,主要经营棉纱、土布、京果、烟丝等商品,半个世纪后逐步形成“江西街”,几乎垄断了整个县城的商业。同治、光绪年间,继有永春和九龙江中下游的华安、长泰、龙溪等地商人到此开店,永春人开木器店,华安人开南货店,长泰、龙溪人经营百货。商业日见繁荣。清光绪二十六年(1900)除夕晚,因烧香放炮引发火灾,从县衙口至江西街,整条“大路街”几乎完全烧毁,焚毁124间商店,许多商家包括当时较大的衙口街万兴店,下巷万隆米店,江西街的万成海货店均遭受重大损失,有的商人一蹶不振,商业为之衰退。其后,龙岩人纷至沓来开店,20世纪20年代达到最兴盛时期,有“无岩不成市”之说。资本金雄厚的大店,都是龙岩人开的,其中包含所有的布店、南货店、纸烛店、条丝烟店。漳平本地人也开始开店经商,主要经营米店、药店、糕饼店、豆腐店、肉摊、菜摊等小本生意。

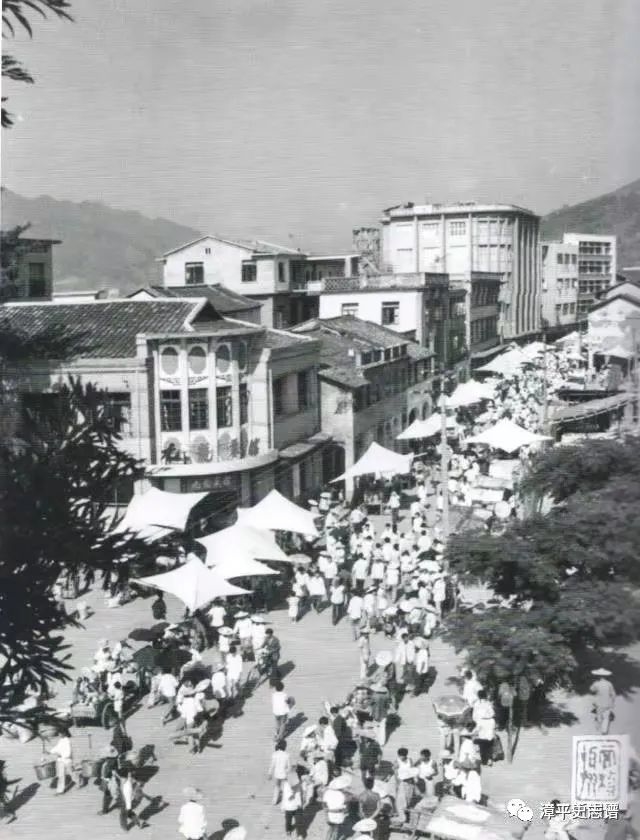

20世纪20年代末的三角坪

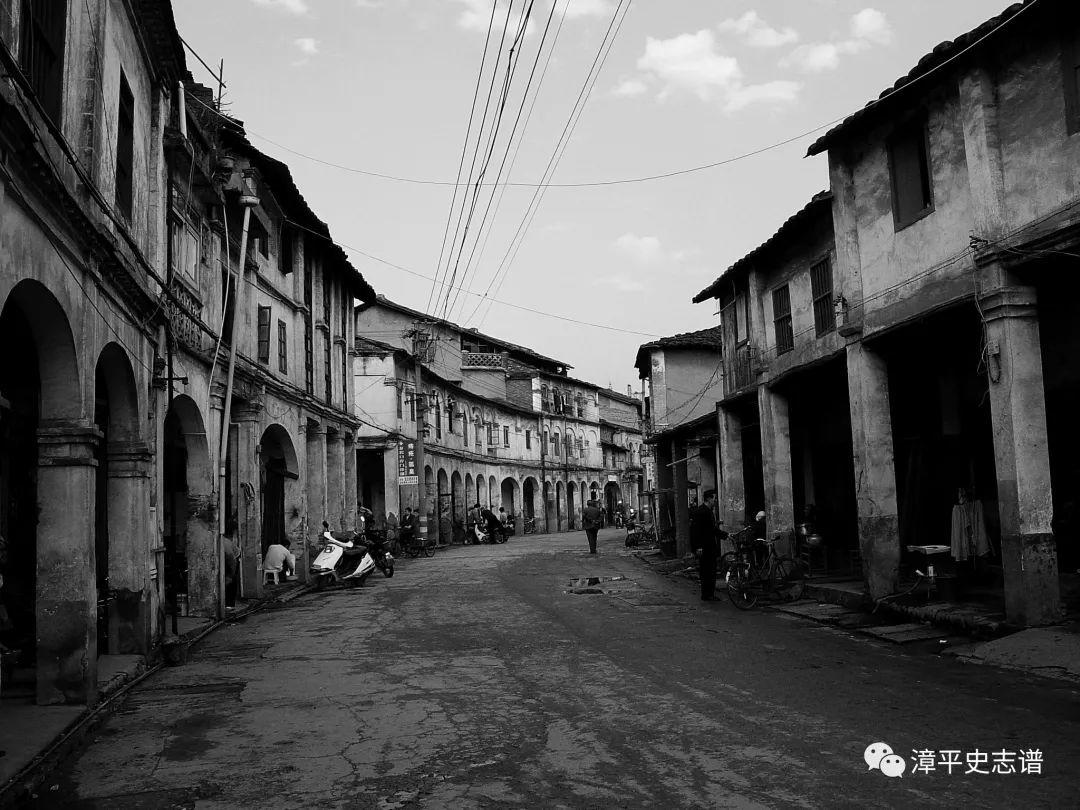

骑楼式店房(吴录华 摄)

民国17年(1928)陈国辉部陈佩玉驻漳平时,与县长林克勋设立工务局,对老城区进行大规模改建,这是漳平历史上首次“旧城改造”,开启了现代化城市建设先河。在拆除城墙改为环城马路的同时,重点将东门至西门弯曲狭窄的“大路街”改直拓宽,拆除沿街两侧旧店面、房屋,重建成可供行人遮避风雨、下店上房的骑楼式店房。并把东门至三角坪主街改名为中山路,意在纪念国父孙中山;三角坪至教场圩(今漳平一中)改名为中正路,意在“尊崇”北伐军总司令蒋中正。全长约1350米,宽6—8米。城区的主要商店均分布在此大街两侧。同时改建的有南门街、中水门街和霞凤街,拓宽后,分别更名为民主路、复兴路和博爱路。两侧亦新建骑楼式店房。路面多用河卵石铺砌,部分为沙土路。次年,三角坪在漳平历史上首次出现汽车。民国34年,县长陈志谟拆除县政府旧办公楼,重建一幢中西合璧的新楼。这些建筑成为漳平人“民国风情”永恒的回忆。

民国时期漳平县政府大楼旧影

20世纪30年代初期,境内匪乱猖獗,抢劫、绑架商人事件时有发生,有的甚至被杀害,商家普遍感到不安,外籍商人纷纷迁往漳州、龙岩,而本地商人熟悉乡土人情,又逐步掌握经商理财之道,便渐次发展壮大。至抗日战争时期,漳平本地商人在这条主街及其支街开店经营棉布店5家,京果、海杂店7家,百货店5家,糕饼饼6家,五金兼石版印刷店1家,酿酒店4家,米店9家,日杂店5家,中药铺9家,西药房1家,木材业8家,土纸业8家,饮食服务业17家,其他行业14家。所经营的店面数量已超过外地商家而占优势,街市商店有200多家,商业颇有起色。

八一路水井理发店门口(吴录华 摄)

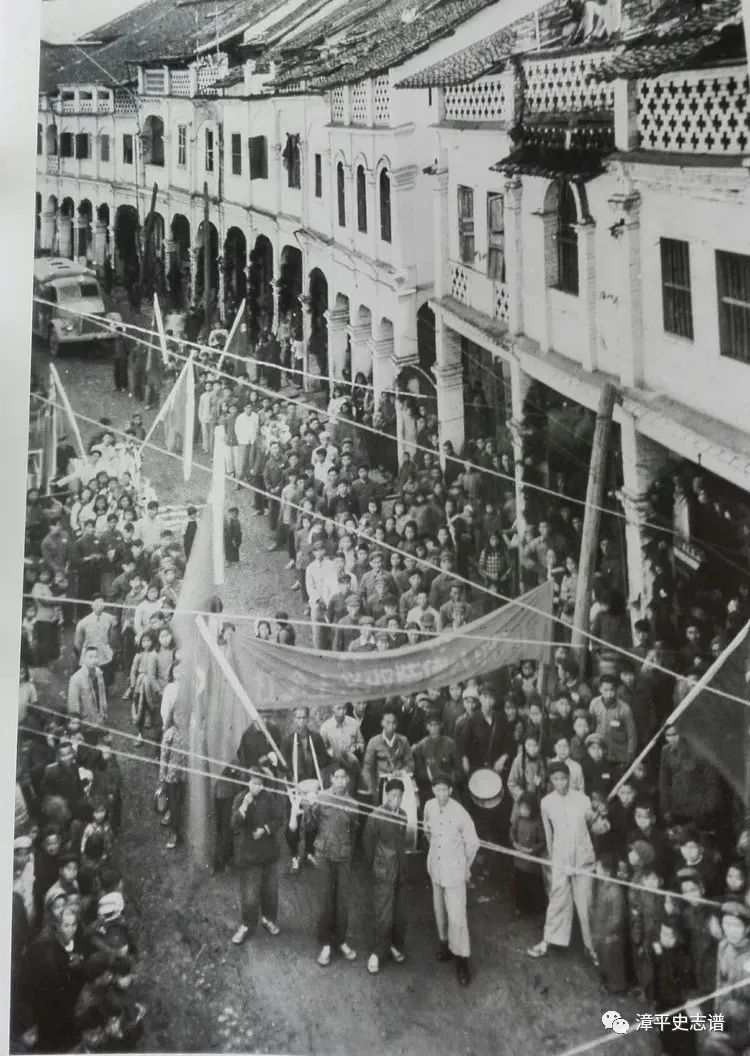

1956年2月15日,庆祝漳平县城区私营工商业社会主义改造游行大会在八一路举行

新中国建立后,20世纪50年代将中山路和中正路进行整修,改铺三合土路面,更名为八一路,意在纪念中国人民解放军建军日。将复兴路、博爱路分别更名为新民巷、平等巷,民主路成为南北纵向主干道和平路的有机组成部分。70年代,八一路及支街先后改铺混凝土路面。

20世纪70年代八一路县政府门口路段

计划经济时代,八一路两边分布着大大小小的国有和集体工商企业。较大的有电工机械厂、印刷厂、木器厂,二轻联社、供销社、供销贸易中心、农资公司、工农兵饭店、理发社、照相社、钟表社、中水门百货商店、医药公司等等,是这一时期国有和集体商业的集中区之一。改革开放后,三角坪辟为小商品市场,平等巷建成菁城市场。每天在这里交易的人潮如流,熙熙攘攘,仍为城市主要商业街区。

漳平县医药公司旧影(吴录华 摄)

陈祖康故居旧影(吴录华 摄)

八一路作为最早的城市主街,附近和两边分布着中山公园、孔庙、进士第、城隍庙、三公庙、陈桂芳故居毂毅堂、朱德旧居“三合药店”、陈祖康故居、陈善述故居、基督教堂等历史建筑和名人故居,还有漳平一中(原为兵房、教场)以及郭沫若题写的“菁城影剧院”等现代建筑。

菁城影剧院旧影

撤县建市后,从1995年开始,漳平启动历史上第二次“旧城改造”,八一路在重点之列。通过20多年持续不断努力,拆除了从东门至西门头破旧住宅、公房和骑楼式店房,开发建设龙江大厦、华裕商贸城、工行大楼、汇盛名城和华龙高端商住楼盘。中水门至西门的八一路两边重新建成骑楼式商业步行街。如今,八一路旧貌换新颜,两侧店铺林立,琳琅满目,吃喝玩乐,应有尽有;骑楼廊道可遮风避雨,彩色沥青路面干净整洁,绿化美化很好,还有可供休憩的坐椅等设施。如果你累了不想步行,共享单车一骑就走。

八一路步行街街景(融媒体 供图)

在改造旧城、让市民享受现代生活的同时,政府似乎有意或是无意留给人们一点恋旧的回忆。从西门头陈善述故居至漳平一中的这段“打铁街”,骑楼式店房故貌依旧,只是不开铁匠铺了,两侧多是一些为学生服务的小食店、文具店、理发店。与之相接的还有一条旧时漳平人猪仔交易的“猪伢巷”(今称自主巷)。小巷狭窄而幽长,仿若通向时间的深处,诉说着当年县公署从猪仔交易中抽取税金,资助漳平近代史上两位学子郑超麟、陈祖康赴法留学的动人故事。八一路上仅存的老街像一位饱经沧桑的老人,在岁月的风雨里踽踽独行。它的命运如何,我们不得而知。

八一路最后的老街“打铁街”

本文部分图片来自网络

漳平市作协走进溪南镇东湖村宣讲“党的二十大精神”暨开展文化赋...

全力推进农村人居环境整治工作,漳平市人大常委会调研组这样建议

漳平台湾农民创业园组织台胞台商学习党的二十大精神

漳平市和平镇:创城工作不松劲 集镇整治再发力

龙岩市漳平生态环境局开展生猪养殖污染整治行动

漳平:守护粮食安全 端牢百姓“饭碗”

漳平香寮“功德银行”:蹚出一条乡村善治新路

漳平市开展“文明用餐 勤俭节约”文明餐桌宣传活动