来源: 蝌蚪五线谱 2025-05-27 09:51:10

最近,“一代人有一代人的破烂”话题冲上热搜。

图源:微博

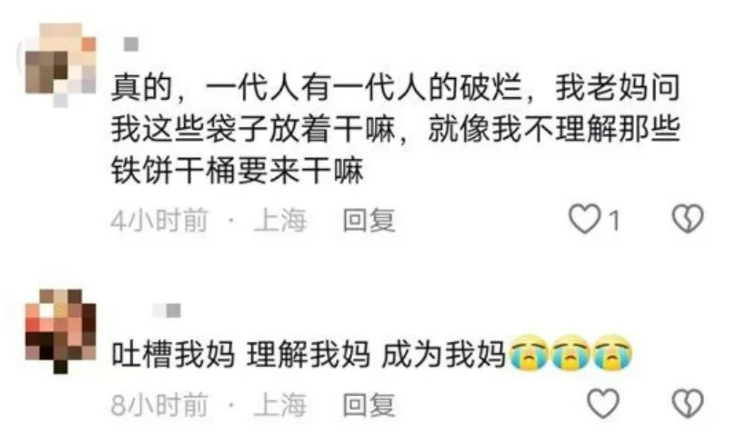

年轻人囤奶茶袋、电影票根,长辈们攒塑料袋、旧铁盒,甚至有人把泡面盖子都当宝贝……这些看似“捡破烂”的行为,为何能跨越代际成为全民现象?

今天,我们从心理学的角度,揭开囤积与收藏的隐秘世界。

PART.01

从“破烂”到“宝藏”:

收藏行为背后的心理动机

01

安全感与掌控感:囤积是心灵的“安全屋”

心理学家马斯洛提出,安全感是人类的基本需求之一。囤积行为往往源于对未来的不确定感——“万一用得上呢?”这种心理就像为生活上了保险,通过物品的积累获得对未知的掌控感。老一辈囤塑料袋、年轻人囤包装盒,本质上都是通过“物理占有”缓解焦虑。

02

情感依恋:物品是记忆的“时光胶囊”

一张泛黄的电影票、一个联名奶茶袋,看似无用,却承载着特定时空的情感记忆。心理学中的“具身认知”理论认为,物品与记忆紧密绑定,触摸它们时,大脑会激活相关的情感体验。比如,收藏笔芯包装的网友就表示,通过物品串联起青春期的故事,让抽象的记忆有了实体寄托。

图源:小红书

03

社会认同:收藏是群体的“接头暗号”

年轻人热衷分享奶茶袋、盲盒卡,本质是通过物品寻找同好,建立社交归属感。社会心理学家费斯廷格提出,“社会比较理论”解释了人们通过收藏行为获得群体认同的需求。例如,限量版奶茶袋的收藏者,既满足审美偏好,也在社交圈层中塑造了独特身份。

04

未雨绸缪与“认知失调”

“断舍离”流行多年,为何人们仍难割舍旧物?心理学中的“损失厌恶”理论指出,人们对失去物品的恐惧远大于获得新物品的快乐。此外,“认知失调”让囤积者合理化行为:“现在没用,但未来可能有用”——这种自我说服能减少心理矛盾。

图源:抖音截图

PART.02

从“收藏家”到“囤积症”:

界限在哪里?

适度的收藏是生活情趣,但若演变为病态囤积,则需警惕“囤积障碍”(Hoarding Disorder)。根据《精神障碍诊断与统计手册(DSM-5)》,囤积障碍的核心特征包括:

持续难以丢弃物品,即使它们毫无价值;

因囤积导致生活空间混乱,影响正常起居;

伴有强烈的囤积焦虑,且无法自我控制。

如果已经将房间堆满外卖盒、旧报纸,甚至因此无法行走,这正是囤积障碍的典型表现。专家指出,囤积障碍常伴随焦虑、抑郁,需通过认知行为疗法和药物干预治疗。

图源:电影《被嫌弃的松子的一生》截图

PART.03

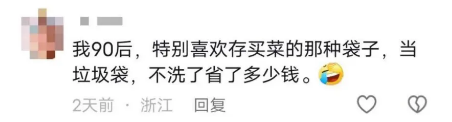

代际差异:老一辈的“实用主义”vs 年轻人的“情绪价值”

01

长辈的“苦日子基因”

老一辈成长于物质匮乏年代,囤积是生存智慧。旧衣服改抹布、罐头瓶当水杯,体现“物尽其用”的实用哲学。心理学家认为,这种习惯是“稀缺心态”的延续——对资源不足的长期焦虑,转化为对物品的过度珍惜。

对比老一辈的实用主义“收藏”,这届年轻人创造了更“赛博”的玩法:

02

年轻人的“生活仪式感”

年轻一代更注重物品的符号意义。奶茶袋代表“小确幸”,电影票根定格美好瞬间,鞋盒象征潮流身份...年轻人通过收藏“将工业品私人化”,在消费主义浪潮中寻找个性表达。这种“为物所累”恰恰是对同质化生活的温柔“反抗”。

图源:抖音截图

PART.04

如何与“收藏癖”和平共处?

01

建立“收藏边界”

定期清理、设定存放空间上限(如“奶茶袋不超过10个”),避免物品侵占生活。

02

2.挖掘“创造性价值”

将电影票做成手账、奶茶袋改造为收纳盒,赋予旧物新功能,兼顾情感与实用。

03

3.警惕“囤积信号”

若囤积导致生活混乱、人际冲突,或产生强烈焦虑,应及时寻求专业帮助。

从老一辈的塑料袋到年轻人的奶茶杯

每一代人的“破烂”

都是时代的“印记”

它们或许无用

却承载着我们

对生活的热爱、对记忆的珍视

只要不越界

这份“收藏癖”“囤积症”

何尝不是平凡日子里的浪漫?