来源: 三农头条 2025-08-20 16:48:48

虽说今年三伏只有30天,较 “长三伏” 少了10天,但炎炎烈日下,暑热的威力可一点也不会打折。在入伏前提前做好准备,能帮助我们更好地适应即将到来的酷热天气,保持身体健康。

饮食:多酸多甘,补气去火

伏天气候炎热,人体新陈代谢加快,能量消耗增加,饮食应以 “多酸多甘、补气去火” 为原则。

可选用一些消暑粥来滋补身体,像薏米赤小豆粥,薏米利水渗湿,赤小豆健脾止泻,二者搭配能补气清暑、调理脾胃,非常适合伏天食用;绿豆百合粥,绿豆清热解毒、消暑止渴,百合润肺止咳、清心安神,此粥能有效缓解暑热带来的不适;冬瓜莲子粥,冬瓜清热化痰、除烦止渴,莲子补脾止泻、益肾涩精,对调理脾胃很有帮助;荷叶绿豆粥,荷叶清暑化湿,与绿豆协同作用,让身体清爽度夏。药粥对老人、儿童、脾胃功能虚弱者尤为适宜。

同时,可多吃具有去火作用的新鲜蔬果,如苦瓜,其富含维生素C和膳食纤维,能清热解暑、清心除烦;西红柿含有丰富的维生素和番茄红素,具有清热解毒、凉血平肝的功效。要慎食辛辣刺激、肥甘油腻食物,这类食物易加重肠胃负担,在炎热天气下可能引发不适。

另外,夏季人体水分流失快,要注意及时补水,不能等到感觉口渴之后才喝水,应养成主动饮水的习惯,每天保证摄入足够的水分,可选择白开水、淡茶水等。

运动:适度锻炼,注意时机

入伏前,活动强度要适量,锻炼以散步、做操等轻度运动为宜,时间不超过1小时。运动时间选择清晨或者傍晚比较凉爽的时候进行,此时气温相对较低,能减少中暑风险。比如清晨在公园散步,呼吸新鲜空气,既能放松身心,又能达到锻炼目的;傍晚进行简单的瑜伽拉伸操,帮助身体舒展。

运动后要特别注意,避免大量饮水和饮用冰水,否则会加重心脏负担,甚至诱发心梗。运动后应少量多次地补充温水,让身体慢慢恢复水分平衡。同时,要注意冷暖,及时增减衣物,运动出汗后不要立即吹空调或风扇,以免寒邪入侵,诱发感冒。

情绪:保持平和,预防 “中暑”

夏季天气炎热,人容易心烦气躁,在入伏前就要注重情绪调节,保持心态平和,避免生气,尽量做到 “心静自然凉”,防止 “情绪中暑” 危害身心健康。在夏季的中午可以进行短时间的午睡,一般30分钟到1小时为宜,能帮助恢复精力,缓解疲劳。若没有条件午睡,也可打坐、静坐、闭目养神等,让身心得到放松。

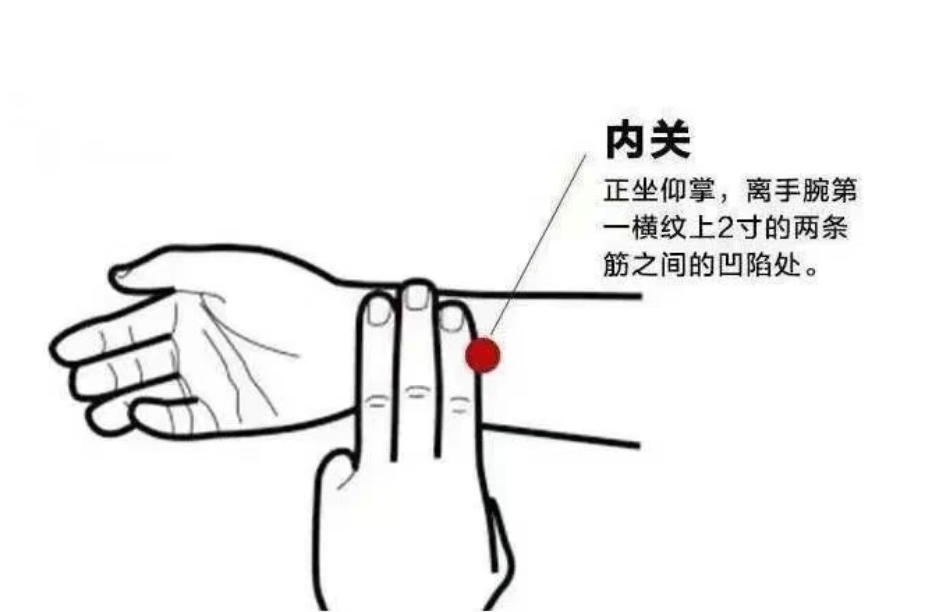

穴位按摩也可平心静气。在天气炎热、心情烦躁甚至心率紊乱的时候,可以通过揉按劳宫穴和内关穴来缓解

劳宫穴位于手掌心,握拳屈指时中指尖处,按摩此穴有清心火、安心神的作用;

内关穴在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间,揉按内关穴能养心安神。

起居:早睡早起,养成好习惯

夏天昼长夜短,在生活起居方面应做到早睡早起,晚上在11点之前要进入睡眠状态,不要熬夜,养成睡子午觉的习惯。中医认为,子时(23:00—1:00)和午时(11:00—13:00)是阴阳交替之时,此时入睡能更好地养护身体。

对于夏季失眠者,可以练习 “呵” 字功:

开始练习时,双脚分开站立,与肩同宽;两膝微屈,头正颈直,含胸收腹,直腰拔背;

两手臂自然下垂,两腋虚空,肘微屈,两手掌轻靠于大腿外侧;

全身放松,两眼微开,平视前方;

练功时用鼻自然吸气,用口呼气,呼气时收腹、提肛,人体重心略向后移,脚跟着力;

足趾轻微点地,轻轻发出 “呵” 声。

编辑:王润楠

责编:王润楠

执行主编:徐菁

监审:杨巍

参考:广东中医药、中国中医药报、小荷医典、搜狐网等

部分素材来源网络,如有侵权请联系删除