来源: 农视网 2025-08-27 16:18:14

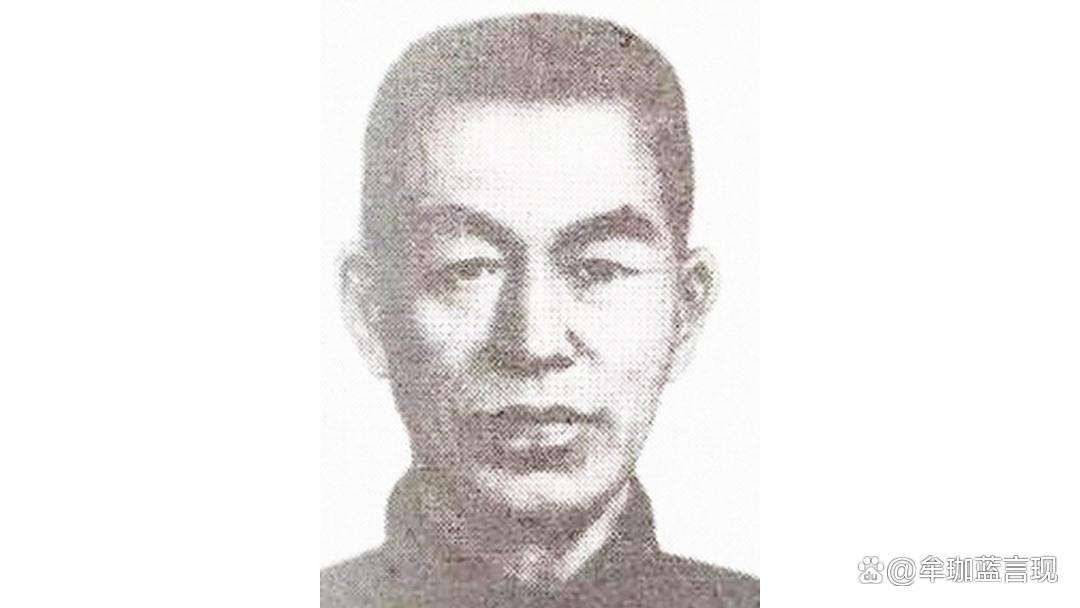

史昌勋是谁?一声问出来,估计除了本地老乡,网上一查资料,总觉得他是烈士里的“低调小能手”,但翻开昌勋村的故事,才发现这不是一般的名字,背后藏着一个农民、一个抗战骨干、一个悲壮英雄的全部重量。

要说地名能承载多少历史,恐怕没人能说清楚。

可昌勋村不一样。

这个村,名字就是纪念——不光是纪念,更像是在用日常的柴米油盐,去细细咂摸一段飘荡在岁月风里的英魂。

史昌勋,1914年生,正赶上大时代变迁。

小时候穷嘛,干过猪场的杂活,挨家挨户收米水喂猪的事儿,听起来既辛酸又真实。

后来做小买卖,食盐杂货都卖过。

那条路也不好走,不敢说一身泥,只能说是普通人的挣扎。

但翻到1941年,新四军来了,他的生活轨迹彻底调了个头。

贫苦出身,脾气又倔,文化见识还能打个分,让民运工作队一眼看上,说白了,这人就是长在村里干大事儿的料。

不少人回忆起史昌勋,说他入党没多久,春荒来了。

很多村民穷得断炊,他愣是带头跟大户借粮,还真把粮食借到了。

那会儿谁家不惜粮啊,可他硬是用思路和胆量守住了地气。

这事儿,别说是现在“求饼干有求必应”,当时能让家家户户渡过春荒,这力度,不是一般人有的。

随后的故事,越来越精彩。

他进了地委党训班,又成了吴桥区农抗会的筹备头头。

你以为农会就是开会、发标语?

错了。

当年那是实打实的生死较量,减租减息,每一项都戳在人们的命门上。

史昌勋带着人马下辖各个乡,走村串户,组织起来干,成了农民心里的“大哥”。

枪咋用、粮怎么分,地怎么种,连打仗也能上,真是十八般武艺大集合。

说到武装斗争,那才是史昌勋的另一番本事。

他肩上扛着农运,心里又不安分,始终惦记着武装那块。

别人以为他就是“开会书记”,其实拎枪也敢冲。

1943年,泰兴刁家铺伪军一个营来抢粮,他带着民兵和游击连一块儿顶上去。

最后成功把敌人给收拾了。

后来对吴家桥据点的那仗,也是他带队配合独立团打下来的。

用现在的话说,史昌勋是那种一会儿在田头,一会儿在战场,文武双全。

民兵们信得过他,心服口服。

打仗不“吆喝”,实打实往前冲。

到了1943年头,吴桥区农抗会算是迎来了大丰收。

18个乡,已经有12个有了农抗会,这组织扩张得飞快。

史昌勋被选成了副主任,等于说手上有了更大的调度权。

到了11月份,为了把边区乡也纳进来,他带着几个乡的会长进大王乡、二寿乡,准备把农抗会再往外拓。

难点就在这,开荒不简单,敌情复杂。

谁能想到,11月5日这天,史昌勋带队跑到曹家庄,结果突遭伪军包围。

突围过程中被捕,人被关进了狱里。

关押地点还被敌人折腾得神出鬼没,县委组织想办法营救,但消息灵敏,敌人提前转移了位置。

那一刻,营救就成了一场无奈。

12月1日,史昌勋被押到刁家铺西街头,英勇就义。

年仅29岁。

太年轻了,也太突然了。

区委用尽办法,把烈士灵柩风险运了回来,在孙家墩办了一场隆重的追悼会。

有些人说革命有浪漫,其实更多的是苦涩和突然地离别。

村里为何叫昌勋村?

根本不复杂。

1944年,为了纪念史昌勋烈士,参政会把史家乡改名昌勋乡。

后头又有卞松山烈士在本地牺牲,1949年县里批了“昌松乡”的名号——从两位烈士名字里各取一字。

但这片土地,昌勋村这个小地名,一直刻着史昌勋的痕迹。

村道静悄悄,小路两旁都是绿树,走到烈士墓那儿,可以看到那碑上斑驳的文字。

碑前放着花圈,风一吹,花瓣轻轻颤动,像在提醒人别忘英雄事迹。

减租减息的场面、曹家庄突围的细节,都被刻进石碑里。

有些地方搞纪念仪式特别热闹,这儿偏偏安静,不用一丝喧嚣。

广场上也有法治精神的印记,和村民的生活捆在一起,变成“流动的红色课堂”,给下一代上着一堂堂沉默无声的党史教育课。

这些年,村内企业多了,耀能网带传动设备厂、苏洋文体用品厂等小工厂陆续进驻。

集体经营收入2024年接近百万元。

说句实话,村子现在的好光景,和史昌勋烈士当年播下的火种有关。

在新时代的“钢筋水泥土壤”上,又冒出来一茬又一茬希望。

红色基因没断,经济也在扎扎实实地搞。

这就是农村的双线传承。

历史和现实没“掰手腕”,反倒在同一个坐标系里交融。

回过头来看这些故事,有点像翻开一座村庄的“人类学手账”。

一个名字,把几十年抗战的血泪、希望、绝望都熬成了底色。

有人可能会说,这种纪念是不是有点形式化,但你如果走进昌勋村,随便看看石碑和那些沉默的花束,会感觉出一种生活的质感。

这些纪念并不是只拿来展览的,更像是刻进泥土里——种地的人、上学的娃、做工的师傅,都在用自己的方式“记挂”着史昌勋。

要说史昌勋做得最精彩的,不正是那种既能冲在前又能守住底线的大局观吗?

曾经为乡亲们借粮度荒,又能在伪军面前拼命带头突围,这样的人,说是农民的“定海神针”,一点不夸张。

他的离世让人喊“可惜”,但留下的名字和村子,比几十场热闹的庆典都更有力量。

人的一生,能被乡村用名字记住、用生活纪念,这已是“硬核的永生”。

不少后人还在感叹,烈士精神如何传承?

其实答案早就在昌勋村的正经一日三餐里,在庄稼地的脚步里,在每年那场安静的致敬仪式里。

如果把史昌勋的经历放进今日职场生态里——咱不禁会问,是不是当代“打工人精神导师”?

没错,他能熬能冲,敢顶敢干,面对艰难先自己上,还能带着团队小兄弟们“群策群力”。

无论哪个行业,像这样的轴劲和担当,都让人觉得靠谱。

打天下不只是喊口号,更要吃得苦、耐得烦,还得能在人性最复杂的时刻保住底线和情义。

正所谓“劲儿要藏得住、心要沉得下”。

那些把苦难熬成信仰的人,才是历史真正的回音壁。

而昌勋村,一直在悄悄回应着史昌勋的梦想,哪怕再普通的小事,也能发光。

英雄不常有,庄稼却年年有收。

村里的忙碌和踏实,是对史昌勋的最好怀念。

看完这些,不禁要问:英雄到底怎样活在当下?

他们的故事会不会渐渐被遗忘?

答案还得落在日常。

每一块土地、每一纸政策、每一份收入增长,都是对烈士最真诚的致敬。

有人在村口聊着“现在的日子越过越好了”,有人在墓前默默鞠个躬,哪怕一句话都不说,也是一种力量。

昌勋村,用最实在的生活,把一个人的名字变成一代人的共同信仰。

说到底,英雄未必远在天边,也往往藏在咱家门口那块老石碑里,低调地守着普通人的悲喜。

或许下次路过这村子,别忘了在碑前停一会,看看那些斑驳的刻字,再问问自己:历史这面镜子,照出了什么?

就像史昌勋当年踉跄着走进去、拼命着留下来,每一个“微小”的脚步,其实都是灼热的热血和信仰。

人能为故乡留下什么?

或许是一个名字,或许是一种精神,最终是每年新长出的麦子和儿孙的欢笑声。

昌勋村在变,历史的故事也在流动,但英雄的底色,始终没丢。

换你来看,村里还有多少故事值得挖?

你觉不觉得,现实和历史其实没那么远?

留言说说,你对这种带着英雄名字的村子有什么心里话?

我们坚持正确的舆论导向,倡导文明、健康的社会风气。如有内容调整需求,请提供相关证明以便处理。