来源: 史册风云 2025-08-28 10:17:11

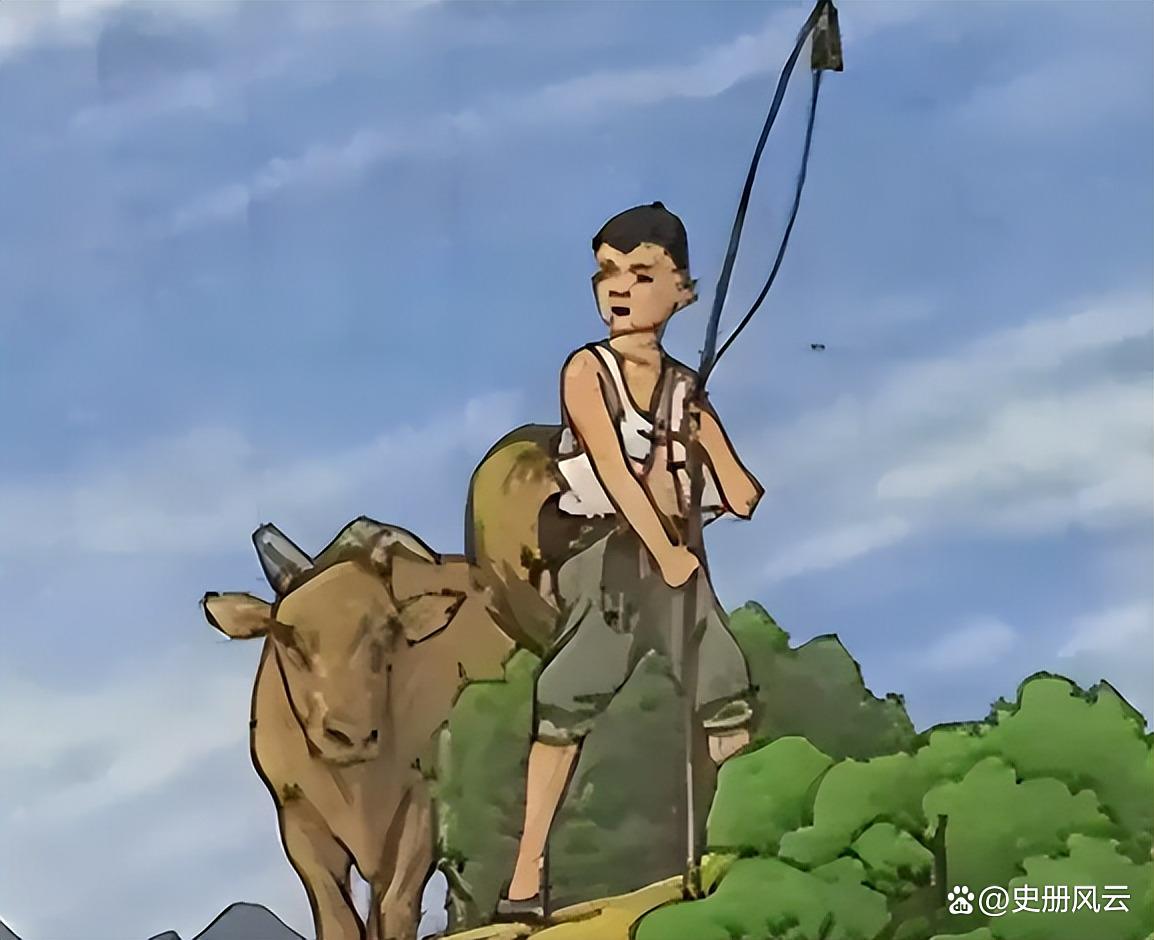

“牛儿还在山坡上吃草,放牛的却不知哪儿去了……”

这首传唱了80年的童谣背后,藏着一个13岁少年的鲜血和勇气。

1942年的秋天,放牛郎王二小用生命为八路军和村民争取了转移的时间,自己却倒在了日军的枪口下。

70年后,他的儿时伙伴史林山揭开真相,这个瘦弱的少年如何以稚嫩的肩膀扛起家国仇恨?为何他面对刺刀时仍能高喊“我把鬼子带过来了”?

家破人亡

1939年的华北,战火如野火般蔓延。

在河北省涞源县的一个破败村庄里,10岁的王二小和几个小伙伴正赶着牛群上山。

远处隐约传来的炮声像闷雷一样滚动,提醒着他们,危险正在逼近。

突然,一个小伙伴指着山下惊呼:“快看!乡亲们在跑!”王二小顺着方向望去,只见大路上尘土飞扬,一群衣衫褴褛的村民扶老携幼,背着包袱,慌乱地向南逃去。

枪炮声越来越近,王二小心头一紧,大喊一声:“鬼子来了!快回家!”孩子们顾不得牛群,撒腿就往村里跑。

家,早已不是避风港。

王二小一家是逃荒来的外乡人,在村里没有自己的房子,只能栖身于一座废弃的破庙。

庙里的菩萨早已不知去向,只剩下歪斜的土炕和一张瘸腿的桌子。

他冲进门时,父亲正躺在炕上咳嗽,母亲在一旁熬着稀薄的野菜粥。

王二小上气不接下气地喊道:“爹,娘,鬼子打过来了,咱们得跑!”

母亲摇摇头,眼泪在眼眶里打转:“你爹病成这样,怎么跑?我们能去哪儿?”

就在这时,一声尖锐的呼啸划破天空,紧接着是震耳欲聋的爆炸,炮弹击中了庙顶的横梁,黑暗中只听见母亲的尖叫和父亲的闷哼。

待尘埃落定,父亲已被埋在废墟下,没了呼吸,母亲虽然幸存,但身上满是淤青和擦伤。

苦难并未就此结束。

第二天,村里的保长带着一名日军中队长闯进破庙,目光扫过简陋的屋子,最后落在哥哥王石头身上。

“皇军要修炮楼,你家小子体格不错,跟我们去干活。”

不等母亲哀求,几个伪军已经上前捆住了王石头的双手,临走时,他们顺手抄走了桌上仅剩的一把杂粮,那是全家最后的存粮。

王石头被抓去修炮楼的日子,成了王二小记忆中最黑暗的片段。

每天天不亮,哥哥就和一群村民被驱赶到工地,扛木头、背石头,稍有懈怠就会挨鞭子。

监工的日军士兵叼着烟,冷眼看着这群瘦骨嶙峋的苦力,偶尔扔下一个发霉的窝头,引得众人疯抢。

母亲忧心如焚,拖着病体从墙角摸出一个小布包,里面藏着她偷偷攒下的一把杂粮。

她熬了一锅稀薄的野菜粥,让王二小给哥哥送去。

当王二小抱着瓦罐跑到工地时,眼前的场景让他浑身发抖。

日军正架起机枪,对着逃跑的人群扫射。

原来,王石头和几个村民忍无可忍,用石头砸死了一名监工,试图逃跑,可他们没跑出多远,就被子弹追上。

王二小躲在树后,他死死咬住嘴唇,不让自己哭出声,转身拼命往家跑。

但命运连最后一点温情也要夺走。

当他跌跌撞撞冲进破庙时,母亲静静地躺在炕上,再也没有醒来。

邻居告诉他,母亲已经几天没吃东西,总是把省下的口粮留给孩子。

她是活活饿死的,短短几天,王二小失去了所有亲人,眼泪砸在冰冷的地上。

那一刻,仇恨像野草一样在他心里疯长。

夜色中,这个瘦小的身影独自踏上了山路,他要去找八路军,他要为家人报仇。

多年后,当人们问起王二小为何如此勇敢时,他的伙伴史林山只说了一句话:

“他早就无家可归了,还有什么好怕的?”

双重身份

狼牙口村天刚蒙蒙亮,一个瘦小的身影就赶着牛群出了村,沿着熟悉的山路向高处走去。

13岁的王二小甩着细长的鞭子,嘴里哼着不成调的小曲,看起来和任何一个放牛娃没什么两样。

但村里人都知道,这个沉默寡言的孩子肩上扛着的,远不止放牛这么简单。

在狼牙口村,放牛从来不只是放牛。

这个位于长城关隘的小村庄,是连接涞源和阜平的重要通道,也是八路军在华北的重要根据地。

日军想要深入腹地,就必须经过这里。

王二小每天选择的放牧地点都是经过精心挑选的,既要让牛儿吃饱,又要能俯瞰几条进山的要道。

只要发现日军,他就迅速从腰间解下牛角号,深吸一口气,吹出了三声悠长的号音。

这特殊的号声像一道无形的电波,瞬间传遍了整个狼牙口村。

在地里干活的村民立即放下农具,妇女们拉着孩子往预先挖好的地窖跑,民兵们则抄起土枪和红缨枪,迅速向预定位置集结。

这样的警报,王二小已经记不清发出过多少次了。

除了放哨,王二小还承担着更危险的任务。

每隔几天,他就会收到老李交给他的小纸条,上面写着需要传递的情报。

这些纸条有时被藏在牛角里,有时缝在他破旧的衣襟内衬中。

天黑后,他会借着放牛归来的掩护,把情报送到指定地点。

有一次,他甚至在牛背上绑了两双新做的布鞋,冒险送到了前线阵地。

他知道,自己做的每一件小事,都是在为爹娘和哥哥报仇,都是在把鬼子赶出中国的土地。

这样的日子一天天过去,王二小渐渐成了村里最可靠的"小哨兵"。

他熟悉方圆十里内的每一条小路,能分辨出不同部队行军时的脚步声,甚至能从马蹄声判断出是日军还是八路军的骑兵。

直到你一天,王二小和往常一样赶着牛群上山,却再也没能回来...

生死抉择

1942年10月25日,王二小像往常一样早早起床,赶着牛群往山坡走去。

这天,他的小伙伴史林山也在山上放哨,两个少年坐在山坡的大石头上,有一搭没一搭地聊着。

他们谁也没想到,这看似普通的一天,将改变两个人的命运。

危险来得猝不及防。

临近中午时分,山下突然传来一声巨响,紧接着是接二连三的爆炸声。

王二小猛地站起身,只见河滩方向尘土飞扬,隐约可见有身影在烟雾中乱窜。

"是鬼子踩了八路军埋的石雷!"

王二小立刻反应过来。他转头对史林山喊道:"你快回村报信,让乡亲们和伤员赶紧转移!"

史林山脸色发白,拽着王二小的袖子不放:"咱们一起走!"

王二小用力甩开他的手:"不行,我得留下来拖住他们!快走,再晚就来不及了!"

看着史林山跌跌撞撞跑远的背影,王二小深吸一口气,转身朝山下望去。

爆炸过后,日军很快重整了队伍,他们端着枪向村子方向推进。

王二小心跳如鼓,但手脚却异常沉稳,他迅速放倒了山坡上的消息树,这是给八路军的另一个预警信号。

此刻,他瘦小的身躯成了阻挡日军的第一道防线。

日军行进到山脚下时,突然停住了。

复杂的地形让他们迷失了方向,中队长气急败坏地吼叫着,派士兵四处探路。

一个日本兵发现了正在放牛的王二小,像抓小鸡一样把他拎到了高崎面前。

"小孩,带我们去村里,找戴大檐帽的八路军。"

对方挤出一个狰狞的笑容,从口袋里掏出一把糖果,"带路,糖的给你。"

王二小低着头,装作害怕的样子:"我就是个放牛的,什么都不知道啊......"

日本兵不耐烦地晃了晃手中的糖果,王二小怯生生地抬头,眼睛盯着糖果,故意露出渴望的神情。

这一刻,他仿佛不再是那个机敏的小哨兵,而只是一个贪嘴的乡下孩子。

"我......我昨天好像看见几个戴大檐帽的往那边去了。"

王二小犹豫着指向南边的山谷,对方得意地对部下使了个眼色,示意队伍跟上。

王二小走在最前面,脚步轻快。

为了打消日军的疑虑,他甚至还哼起了山间小调。

身后的日军放松了警惕,有人开始说笑,有人点起了烟。

他们做梦也想不到,这个看似懦弱的中国孩子,正在把他们带向死亡之地。

山路越来越窄,两侧的崖壁渐渐高耸。

王二小知道,再往前走就是八路军设伏的石门沟了。

他的心提到了嗓子眼,但脚步却丝毫不停,身后的日军开始察觉不对劲,队伍中响起了质疑的声音。高崎厉声喝问:"小孩,路对不对?"

王二小回头露出无辜的表情:"没错啊,我亲眼看见他们往这边走的......"

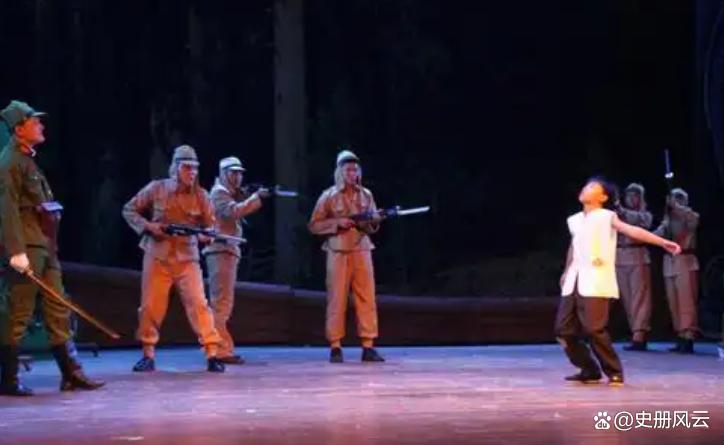

就在这时,第一声枪响划破了山谷的寂静。

一颗子弹精准地击中了队伍末尾的日军,紧接着枪声如爆豆般从两侧山崖上响起。

日军顿时乱作一团,有人胡乱开枪还击,有人寻找掩体。

他们这才明白中了圈套,他怒吼着拔出军刀,朝王二小扑去。

王二小早有准备,转身就往山沟深处跑,他灵活得像只山兔,在乱石间跳跃穿梭。

眼看就要逃进安全地带,突然一阵剧痛从后背袭来。

王二小踉跄了一下,低头看见自己胸前晕开一片鲜红,他中弹了。

一个日本兵举着还在冒烟的枪,面目扭曲地逼近。

王二小艰难地撑起身子,用尽最后的力气喊道:"我把鬼子带过来了!"这句话成了他留在这世上的最后声音。

侵略者的刺刀狠狠刺进了他的胸膛,接着这个13岁的少年被重重摔在一块突出的岩石上。

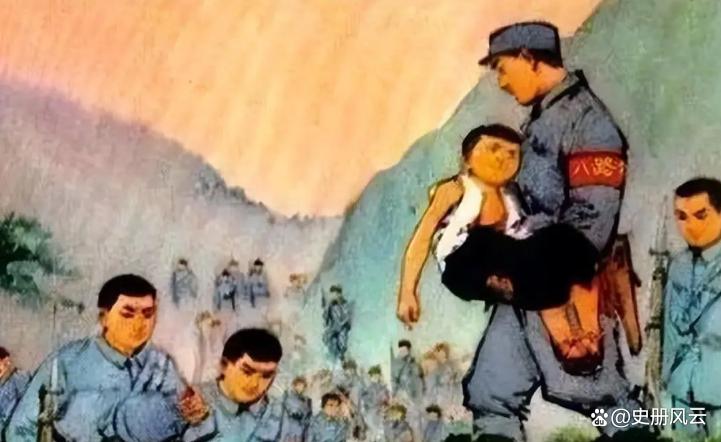

枪声渐渐停息,埋伏的八路军全歼了这股日军。

当战士们找到王二小时,想要救治他已经回天乏术。

王二小用最决绝的方式兑现了自己的承诺。

他没有枪,没有刀,只有一副瘦弱的身躯和一个聪明的头脑。

他用最朴实的"演技"迷惑了敌人,用最勇敢的行动保护了乡亲。

在那个血色黄昏,狼牙口的山风呜咽着带走了一个少年的灵魂,却让一个英雄的名字永远留在了这片土地上。

永恒回响

王二小的遗体被安葬,没有隆重的仪式,没有华丽的辞藻,人们只是默默地将这个13岁少年瘦小的身躯放入黄土之中。

消息很快传到了涞源县青救会干部张士奎那里。

这位后来成为保定离休干部的老革命,听到王二小的事迹后彻夜难眠。

他连夜赶写报道,将这个故事送到了《晋察冀日报》。

当王二小的英勇事迹首次出现在报纸上,在那个信息闭塞的年代,这篇报道像一颗火种,迅速点燃了整个根据地的抗日热情。

一首歌让英雄的名字传遍中国。

词作家方冰和曲作家劫夫读到报道后深受感动,创作出了《歌唱二小放牛郎》。

这首歌谣旋律简单上口,歌词朴实动人,很快就在根据地传唱开来。

牧童的短笛,山坡的牛群,机智的小英雄,凶残的敌人,这些鲜明的形象通过歌声烙印在人们心中。

新中国成立后,王二小的故事被编入小学语文课本。

一代又一代的中国孩子通过课文认识了这个放牛的小英雄。

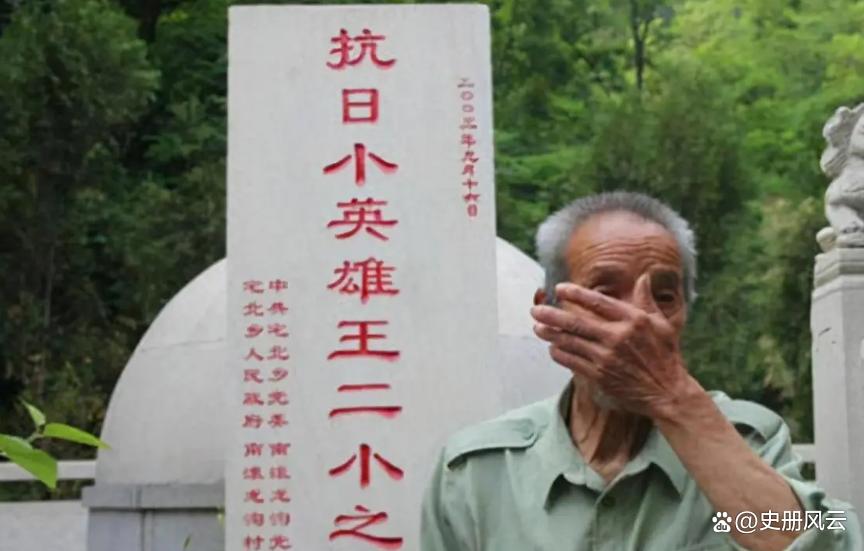

时间过去,他的儿时伙伴史林山早已白发苍苍,这位默默守护战友墓地半个世纪的老人,向世人讲述了更多细节。

他回忆说,王二小当时并非像课本里写的那样"主动请缨诱敌",而是在千钧一发之际临机应变。

这个补充让英雄的形象更加真实丰满,他不是天生的勇士,只是一个在危难关头挺身而出的普通孩子。

历史总是善于遗忘,但有些记忆却被刻意保存。

一个没有长大的孩子,却用生命完成了最壮丽的成长。

当《歌唱二小放牛郎》的旋律再次响起时,人们知道,英雄从未真正离开。

来源:史册风云