来源: 农视网综合新华社、中国农业科学院、南方杂志、华南农业大学公众号等 2025-09-02 16:18:33

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在中国人民浴血奋战的岁月里,无数革命先烈用鲜血和生命换来了如今的山河无恙,国泰民安。

2024年,全国粮食总产量达到了14130亿斤,首次突破1.4万亿斤。粮食丰产的背后,离不开烽火年代那些为守粮做出贡献的前辈。丰收来之不易,历史必须铭记。他们的名字,山河永念,每个中国人都应铭记!

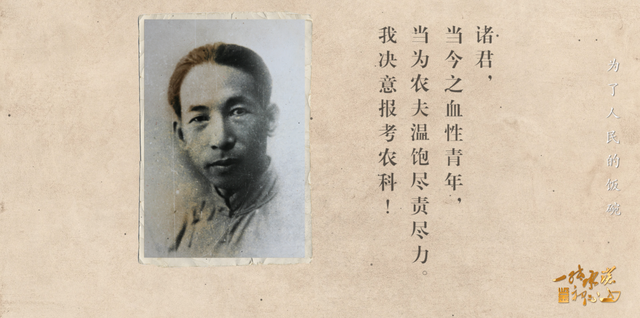

华南农学院(华南农业大学前身)第一任校长丁颖。图源:南方杂志社

如果说起我国的杂交水稻,人们多会想到“中国杂交水稻之父”袁隆平。其实,1930年前后,一位比袁隆平年长42岁的岭南科学家就已开始进行杂交水稻试验,这位蜚声世界的科学家,就是华南农学院(华南农业大学前身)第一任校长丁颖。

要以“蚂蚁爬行的方式,苦干到150岁”

1924年,一艘巨轮从日本东京湾缓缓驶向中国的海岸线,36岁的丁颖倚着栏杆,望着祖国的方向陷入沉思。不久前,他刚从日本最高学府完成学业。

留学期间,祖国山河动荡,丁颖无暇欣赏富士山的雪景和飞舞的樱花。他在回忆录中提及:时常想起祖国的哀鸿遍野、人民的啼饥号寒,便把自己深深埋进书堆、钉在实验室,苦学潜修,盼着早日学成归国。

1924年,丁颖回国后进入广东公立农业专门学校(现中山大学农学院)任教,边教书边开展试验。

图源:新华社

1926年,丁颖在学校附近犀牛路尾的沼泽地里发现了一株野生水稻,他将这株野稻种子命名为“犀牛尾”。经过8年反复筛选,育成“中山一号”,这是世界上第一个具有野生稻血缘的杂交水稻新品种,该尝试很大程度缓解了当时的粮食荒年,更加坚定了丁颖培育杂交水稻的信心和决心,要以“蚂蚁爬行的方式,苦干到150岁”。

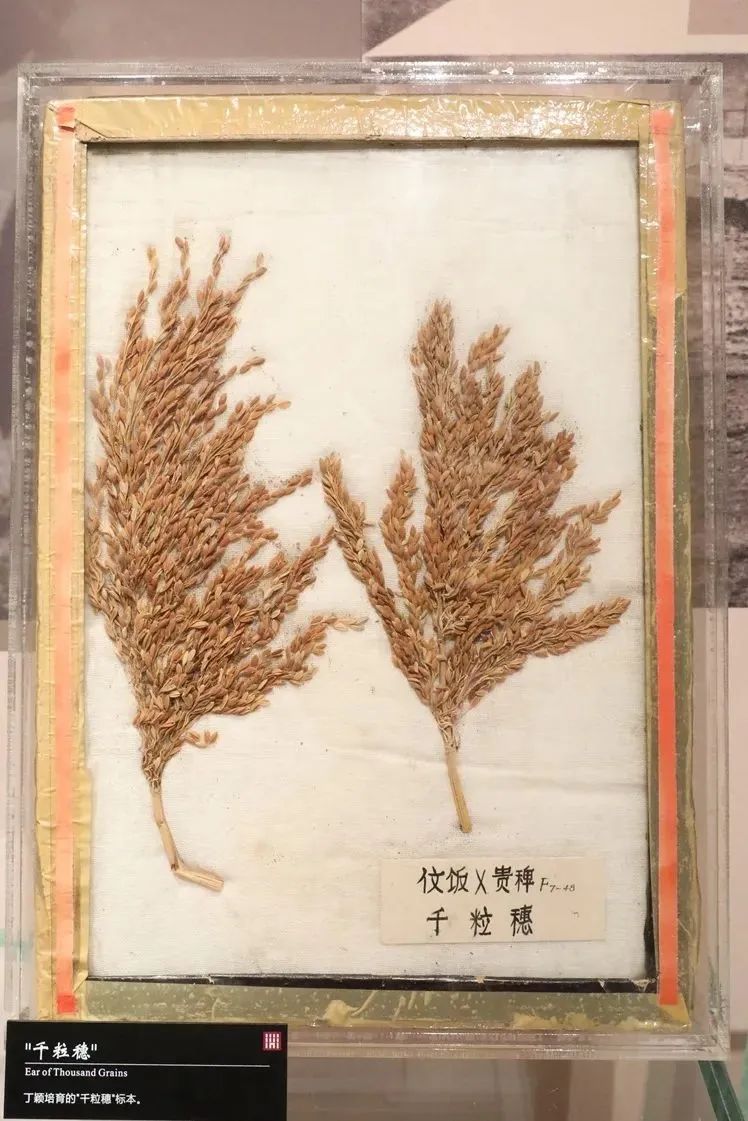

1936年,他再接再厉,再攀高峰,选用印度野生稻与广东栽培稻杂交,获得世界上第一个水稻“千粒穗”品系,轰动了东亚稻作学界。于是,他从我国农业生产实际出发,从中选育出60多个优良品种在生产上广泛推广应用,对提高我国水稻产量和品质发挥了极大作用,作出了重大贡献。

丁颖培育的“千粒穗”标本(华南农业博物馆藏)

后来,丁颖不断尝试更适合国民的新稻种,用系统育成品种与印度野生稻杂交,又在早熟、矮秆和比较大穗的品种间进行杂交育种。在此基础上,半个多世纪以来,后辈水稻育种人致力于“中山一号”及其衍生品种研究,已发展出至少8辈95个品种,累计推广面积达12369万亩以上。

为了抢救稻种

他差一点赶不上战火中的撤离船

1938年10月,侵华日军在广东惠阳大亚湾登陆,即将进入广州。中山大学为了师生的安全,决定西迁云南澄江。

在撤离的前一天晚上,丁颖没有像其他人一样收拾行李,而是前往稻作试验总场,进行一项重要的工作——将400多个水稻品种细细包装,又把500多个品系的甘薯苗捆扎打包。

在珠江河畔的几只帆船上,挤满了逃难的师生和家属。起航时间到了,可迟迟未见丁颖的身影,几十双眼睛焦灼地搜索着珠江长堤的路,一时间空气仿佛要凝固了。

“来了!来了!”只见瘦小的丁颖和助手扛着几大捆番薯苗和稻种奔了过来。看着大家不解的眼光,丁颖擦着额头上的汗对船家说:“大佬,对不住了!我知道炮声紧,但这些是良种薯苗和稻种,填饱肚皮要靠它呀!”

同事们打开他的“宝贝”,发现除了谷种还是谷种。面对大家惊愕的目光,丁颖说:“我就是‘谷种佬’啊,谷种当然比我的命还重要。”

丁颖(图源:中国科学家博物馆)

丁颖最终乘上最后一班船撤退,在前往云南途中,他还亲自安排在罗定县(现广东省罗定市)种下甘薯苗,在信宜县(现广东省信宜市)种下水稻品种。

刚到云南澄江安定下来,丁颖就急忙了解当地农民的实践经验,并据此写成《澄江稻作法之考察》。

1940年8月,在代理校长许崇清带领下,中山大学迁至粤北重镇乐昌县(现广东省乐昌市)坪石镇办学。由于战争时期的安全需要,回迁的中山大学分散在坪石镇和周边各地,农学院则被安排在湖南宜章县栗源堡。

1945年1月,日军突然侵入宜章县栗源堡,学校仓促通告师生,紧急疏迁。危急关头,丁颖想到的还是资料和稻种的安全。在离开前,他把带不走的资料分散藏到农民家中,并赶到品种繁育场转移水稻品种。

图源:走进荔史

即使在烽火硝烟的艰苦时期,丁颖也没有放弃水稻育种研究,为了百姓温饱将自己的安危置之度外。

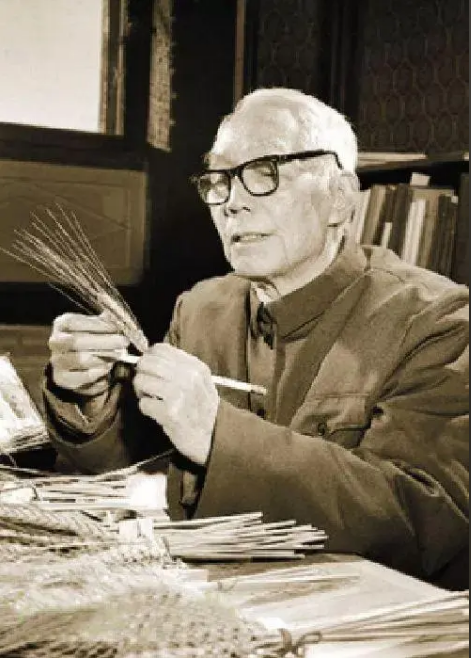

他这一生都在探寻着水稻品种的奥秘,撰写了140多篇水稻研究论文,主编《中国水稻栽培学》等著作,其研究成果成为栽培稻种起源的重要学说之一,得到国内外学者的广泛认可,被学界称之为“中国稻作学之父”;1955年,丁颖当选为中国科学院学部委员(院士);1957年,丁颖出任中国农业科学院首任院长,兼华南农学院院长,并被周恩来总理誉为“中国人民优秀的农业科学家”;2009年被授予新中国成立60周年“三农”模范人物荣誉称号。

上世纪50年代丁颖(右1)在稻田插秧;图源:南方杂志

据华农教授、著名水稻专家吴灼年回忆,1963年,丁颖老师仍以75岁高龄,亲自带队考察西北稻区。后来,他病情急剧恶化,就算“用枕头压住肝痛部位,仍浑身冒汗”,坚持在济南做完了考察报告,才同意到北京医院治疗,后经确诊为肝癌晚期,住院仅20天就与世长辞了。丁颖在生命弥留之际,说了一句:“我这辈子都没有懒过。”

“真诚的科学工作者,就是真诚的劳动者”是丁颖常说的一句名言。他就像一位虔诚的稻田守护者,一生都穿梭在稻田与实验室之间,以一颗赤诚之心守护着珍贵的稻种。

向所有从战火时代走来,在平凡的岗位上默默无闻、无私奉献的前辈,致敬!