来源: 中国茶叶学会 2025-11-28 15:57:38

引子

当热水冲入茶杯,水面浮起一层细腻的泡沫,许多茶友会习惯性地用杯盖将其刮除。这一动作似乎已成饮茶流程的一部分,但那些被我们抛弃的白色泡沫,真的是需要去除的“杂质”吗?

要回答这个问题,让我们穿越到千年前的宋代,那时的人们不仅不刮除茶沫,反而将其视为茶艺的精华所在。

茶百戏的来源

在宋代,饮茶方式与今天大不相同。人们不直接冲泡茶叶,而是先将茶叶制成茶饼,再研磨成茶粉。点茶时,将茶粉置于茶碗中,注入少量热水调成膏状,分次注入热水,同时用特制的茶筅快速搅打。

这个过程,被称为“点茶”。点茶高手能通过手腕的巧妙运动,使茶汤表面形成一层绵密持久的泡沫。宋人称之为“沫饽”,并以其色泽、持久度、绵密度作为评判品质高低的标准。

更极致的是,他们利用泡沫呈现出具有诗意的山水、花鸟图案,这就是“茶百戏”——类似现代的咖啡拉花,却早了近千年。

白茶点茶沫饽

漏影春

那么,这些令古人着迷的茶沫,究竟是什么呢?

茶沫的构成

茶沫的产生,本质上是一个涉及表面活性剂的物理化学过程。

茶叶中的茶皂素是一种优良的天然表面活性剂。它们的分子结构很特殊,一端亲水,一端亲油(疏水)。当茶叶被热水冲泡时,这些成分会迅速溶解并跑到气液界面上,亲水端扎进水里,疏水端翘在空气中。这个过程显著降低了水的表面张力,使得空气更容易被包裹起来,形成稳定的气泡。茶叶中的少量蛋白质在热水冲泡下释放出来,则会在气泡表面形成坚固的薄膜,大大增强泡沫的稳定性(Xiong et al., 2020)。

茶皂素是泡沫产生的必要物质,但是浙江大学茶叶研究所茶叶生物化学与综合利用团队的最新研究发现,茶皂苷的含量与茶汤的发泡能力和泡沫稳定性没有强相关性(Ni Z et al., 2024)。除此之外,该团队还发现茶多酚的主要成分之一EGCG对发泡能力的影响最大,并证实了氨基酸主要作用是影响泡沫稳定性(Chen W et al., 2025)。还有研究发现,与同等浓度的茶皂苷单体相比,蛋白质-茶皂苷复合物可以更有效地降低表面张力,增强泡沫液膜强度,并增加泡沫体积(Huang et al., 2023)。研究表明,添加糖可以使泡沫更细腻,并实现更均匀的泡沫分布(Ochi, Katsuta, Maruyama, Kubo, & Ueda, 2000)。

物理方面,无论是宋代点茶时用茶筅的快速击打,还是现代用壶冲水时的冲击力,这种外力搅动都会将大量空气带入茶汤中,为泡沫的产生提供基础。

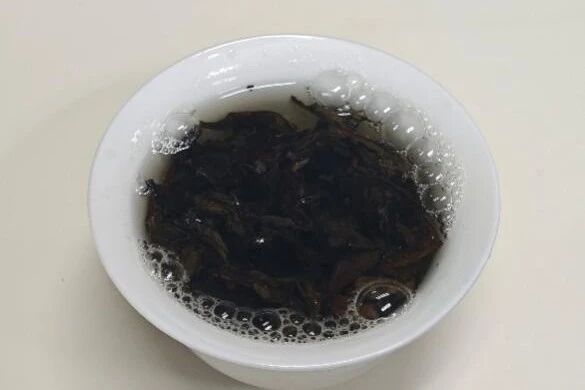

武夷岩茶冲泡泡沫

有趣的是,尽管宋代点茶与现代泡茶方式迥异,但产生泡沫的基本原理是一致的。区别在于,点茶通过强烈、快速的搅动人为制造大量泡沫,而现代盖碗泡茶则依靠水流冲击自然形成泡沫。

无论是古法的强力击打,还是今日的静置冲泡,茶沫的主要成分都是相同的——它们并非灰尘或农药残留(当然,若茶叶清洗不当,杂质也会混入泡沫),而是茶叶自身的活性成分。

面对茶沫,我们是否应该刮除?这其实更多是一种文化选择而非科学必须。

茶沫要不要刮?

从营养角度考虑,茶多酚具有抗炎、抗菌的特性,蛋白质则是茶叶风味物质的一部分。刮除茶沫,意味着你将失去一部分茶叶的精华成分。

但从审美与体验来说,有人偏好清澈透亮的茶汤,认为泡沫影响视觉享受;有人则担心泡沫可能携带微量杂质。

实际上,明代以后,随着茶叶冲泡方式从研磨点茶改为散茶冲泡,中国茶文化的美学标准也发生了变化——从欣赏白色沫饽转变为追求清澈明亮的茶汤色泽。刮沫习惯,某种程度上是这种审美变迁的产物。

当下次泡茶时,当你看到那些在茶汤表面绽放的白色泡沫,不妨换个角度思考:它们不是需要清除的瑕疵,而是千年茶史的活化石。刮与不刮,已非对错问题,而成为个人与茶文化对话的一种方式。