来源: 新华网 2025-05-26 13:58:29

眼下,各地陆续进入“三夏”农忙时节,天气变化备受关注。是否需要抢收、用不用抢晴播种、采用何种方式进行科学高效的田间管理,都要考虑天气因素。今年夏收夏种期间,天气总体情况如何?须防范哪些灾害性天气?一起了解。

5月24日,在山东省临沂市平邑县地方镇,农机手驾驶收割机在田间收割小麦。新华社发(武纪全摄)

今年夏收夏种期间,天气总体情况如何?

近日,中央气象台发布今年首份《全国夏收夏种气象服务专报》,预计今年夏收夏种期间,天气条件总体较好,利于开展夏收夏种。

5月下旬,夏粮产区大部分时段以晴或晴雨相间天气为主,连阴雨风险较低,总体利于冬小麦和油菜成熟收晒。

5月21日,安徽省淮南市大通区洛河镇陈庄村种粮大户组织收割机抢收小麦。新华社发(陈彬 摄)

5月27日至28日,江汉、江淮、江南北部等地还将有一次较强降水过程,对油菜和冬小麦收晒不利。

6月上中旬,夏粮产区大部气温接近常年同期或略偏高,总体利于麦收顺利开展,但可能出现局地强对流天气,需加强防范。华北东南部、黄淮大部气温略偏高,叠加前期部分地区土壤缺墒,可能影响夏种。陕西、甘肃、山西南部和河南西北部等地降水预计较常年偏多一成至二成,发生麦收期连阴雨、强降水风险较高,但降水偏多对后期夏种工作开展有利。

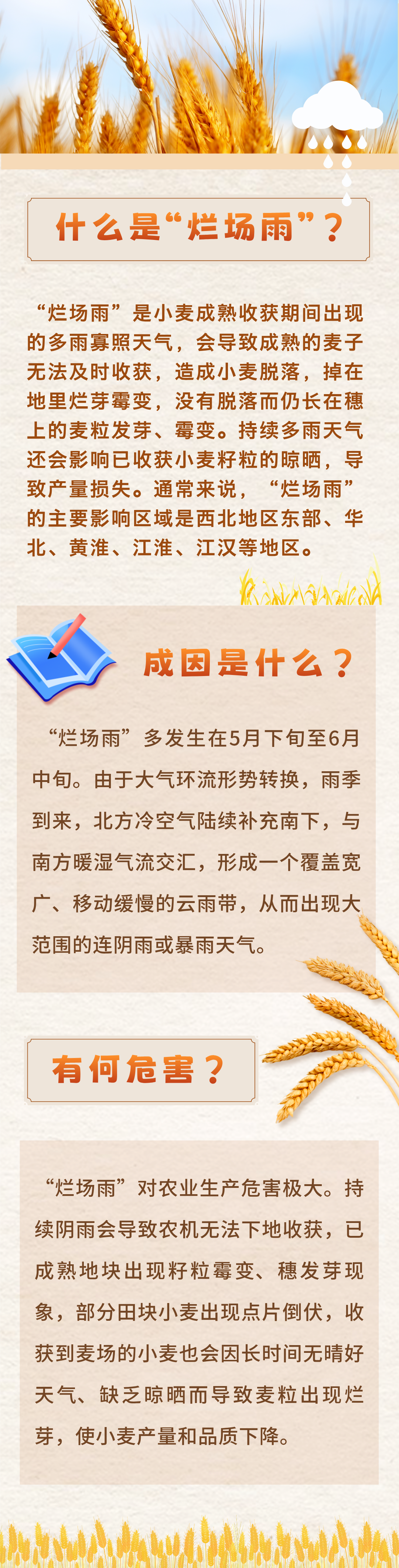

“三夏”期间,须留意哪些天气搅局?

如遭遇“烂场雨”,该如何应对?专家提醒,首先,麦收区应做好农机调度,抓住晴好天气推进麦收进程,确保应收尽收快收、适收快收。土壤过湿地块要加快排水降渍,争取农机尽早下地。

5月16日,在四川省达州市渠县文崇镇学堂村,种粮大户在晾晒刚收获的小麦。新华社发(邓良奎摄)

其次,对已收获小麦要做好科学摊晾与通风储存工作,在有条件的情况下要及时烘干,避免发芽霉变。另外,在小麦收获后,各地要根据天气情况尽快抢墒播种夏玉米、夏大豆等作物。

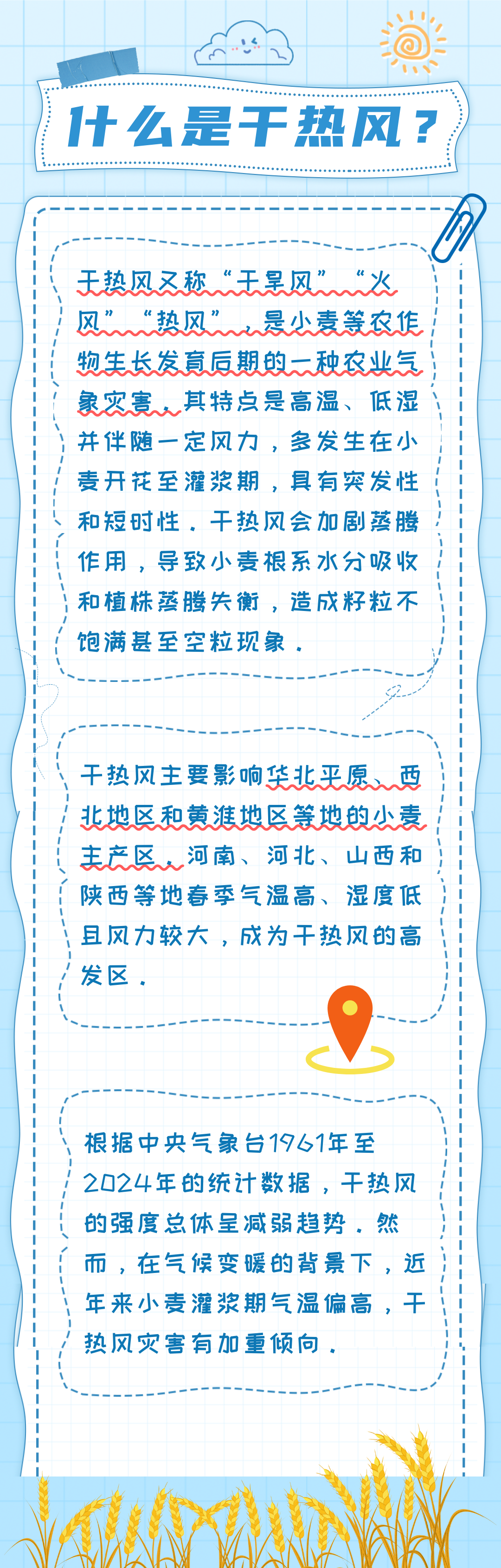

如何应对?国家小麦产业技术体系首席科学家、中国农科院作科所党委书记刘录祥给出三方面建议。

5月7日,一台自走式喷灌机在河南省焦作市温县黄庄镇南韩村麦田间作业(无人机照片)。新华社发(徐宏星摄)

一是科学灌溉,优化田间环境,对墒情不足的麦田,应在灌浆初期及时浇水,补充水分,调节田间小气候,减轻干热风危害;在干热风来临前3-5天,可结合微喷灌、喷灌设备,适量喷水,增加空气湿度、降低冠层温度,但要避免大水漫灌或在大风天作业,防止后期倒伏。

4月6日,在山东省青岛市即墨区段泊岚镇瓦戈庄村绿色增粮先行示范区,农民采用植保无人机为小麦喷洒叶面肥(无人机照片)。新华社发(梁孝鹏摄)

二是叶面喷肥,增强抗逆能力。喷施叶面肥是防干热风、防早衰最简便有效的技术措施之一,可满足小麦植株后期养分需求,促进籽粒灌浆。建议在小麦灌浆期,适时喷施磷酸二氢钾、有机类水溶肥料或植物生长调节剂,促进籽粒灌浆,提高小麦抗逆能力。对于干旱严重或无灌溉条件的麦田,可根据生育进程和天气情况适当增加叶面喷肥次数,加大喷肥用水量,延长叶片功能期;结合防病虫、防干热风、防早衰,科学选用杀菌剂、杀虫剂和叶面肥,合理混配,实现“一喷多效”。

这是四川广汉市连山镇万亩小麦高产示范片的小麦(5月15日摄)。新华社记者 江宏景 摄

三是选好品种,从源头上防范干热风。建议选择抗旱性强的小麦品种进行种植,这类品种往往具有更强的水分利用效率和更强的生理抗旱能力,自身抵御干热风的能力强。

“三夏”时节正是强对流天气频发、天气变化剧烈的时候。短时强降水、雷雨大风、冰雹、龙卷风等,都可能在夏季午后突然出现。此时经过阳光一上午的照射,地表附近的热空气被加热到极限,产生强烈的上升气流。

5月13日,北京西城区突降冰雹。新华社记者 李贺 摄

在这种剧烈对流中产生的天气现象,突发性强、破坏力大。如雷暴大风易导致农作物倒伏,暴雨会造成农作物被淹,冰雹常常砸毁农作物,甚至使其绝收。

在“三夏”期间的气象灾害中,高温与干旱的叠加影响最为广泛且致灾性最强。黄淮海、华北、江淮以及西南部分地区,正是这一时期旱灾的多发区。

5月22日,在甘肃省庆阳市环县曲子镇五里桥村,村民察看农作物生长情况。新华社记者 郎兵兵 摄

气温持续偏高,降水阶段性偏少,导致土壤失墒快、“播后见干”频发,尤其对夏玉米、移栽水稻、大豆等作物的出苗、扎根、缓苗带来不小挑战。幼苗水分吸收能力较弱,在高温强蒸腾环境下,容易出现“烧芽”“旱苗黄”等问题,严重时甚至导致“苗死窝空”,直接影响后续生育进程和产量形成。

5月8日,农民在天津市优农中心试验基地大棚内起秧苗。新华社记者 孙凡越 摄

此外,设施农业同样难逃影响。在高温炙烤下,大棚作物常面临超过40℃的高温胁迫,一旦通风降温措施不到位,蔬菜瓜果极易出现落花落果、日灼、水分失衡等生理障碍,严重时甚至造成棚室绝收。

如何应对高温天气?

首先要做好抗旱工作,适时灌溉。如对处于灌浆期的早稻可采用浅水勤灌、日灌夜排或喷灌方式,以降低田间温度,提高湿度,防止“高温逼熟”,提高千粒重;对处于秧苗期的晚稻,加强田间水分管理,也能防止高温灼苗和缺水死苗。

5月23日,在北大荒农业股份有限公司八五六分公司第五管理区,搭载北斗卫星导航系统的植保无人机为水稻喷施防虫药剂(无人机照片)。新华社发(黄永兴摄)

还要做好水肥管理。高温高湿或高温干旱季节,追肥要注重氮、磷、钾肥的配合施用,忌偏施氮肥,可适当补充磷钾肥,增强植株抗性。

蔬菜设施可安装遮阳网、排风扇、水帘等降温设备,连续高温晴天可使用黑白地膜覆盖或秸秆覆盖菜田地面,秸秆选用虫害较少的水稻、玉米、甘蔗等,也可在白色地膜上再覆盖一层秸秆,实施双重覆盖。

5月22日,在甘肃省庆阳市环县曲子镇五里桥村,村民们抢抓雨后墒情一边覆膜一边点播大豆(无人机照片)。 新华社记者 郎兵兵 摄

做好病虫防控也很重要。种植蔬菜应避免重茬连作,注意与不同科蔬菜或大田作物轮作,及时移除田间病株残体,减少病源。干旱高温天气有利于黄曲条跳甲、蚜虫、蓟马、甜菜夜蛾等虫害发生,应采用轮作、防虫网阻隔、杀虫灯诱杀、粘虫板诱杀、诱捕器诱捕、释放害虫天敌及生物农药等绿色防控技术进行防治。

对于果园,采取灌溉增加果树的水分供应或对树盘覆盖稻草等,降低温度,防止水分蒸发,也能起到减轻高温危害的作用。

国家气候中心气象灾害风险管理室正研级高工翟建青提醒,干旱期应注意避免采取大水漫灌等不当灌溉方式,减少氮肥施用,多施磷、钾肥增强作物抗逆性,避免干施化肥引发肥害。

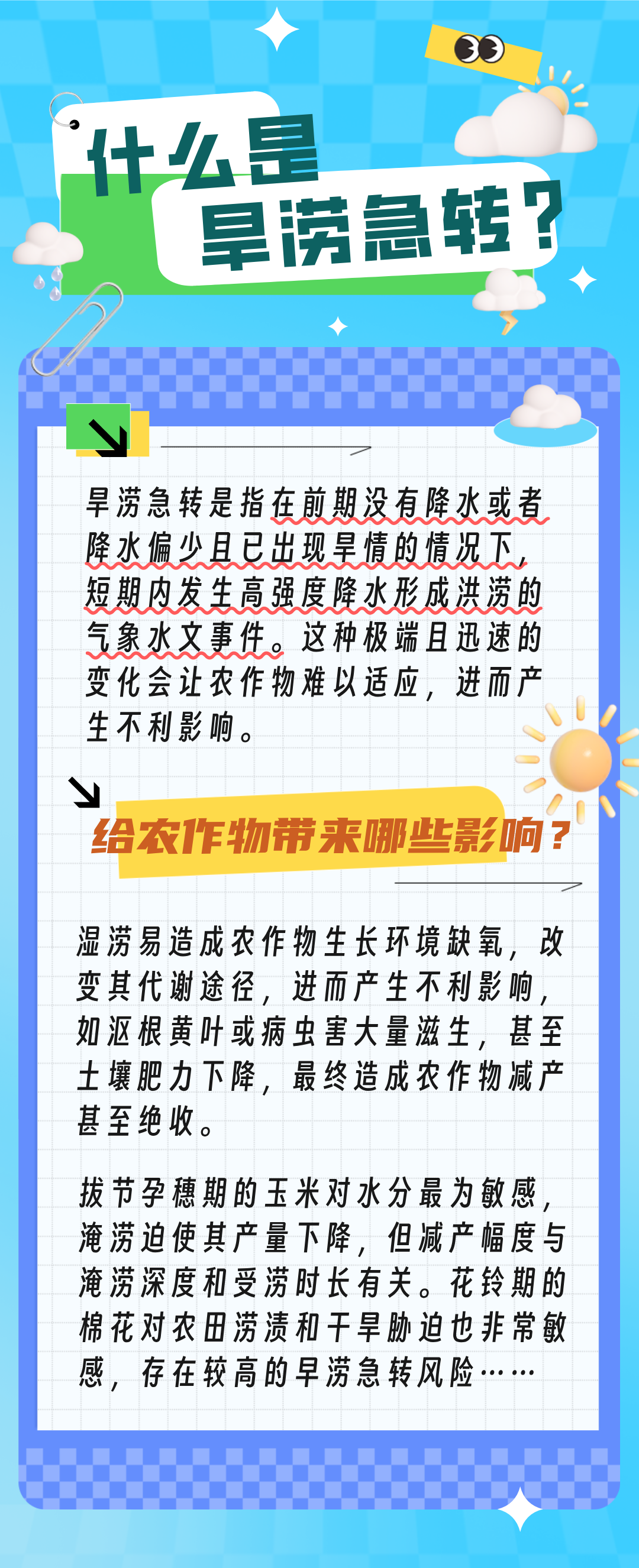

北方高温转雨,南方降水较强,降雨将有利于麦田土壤增墒,助力高温天气缓解,但要注意防范旱涝急转造成的次生灾害。

旱涝急转风险需早应对。多位农业气象专家表示,如遇旱涝急转,要做好农田渍涝预防、病虫害防治和作物灾后补救工作。

针对北方玉米、大豆、花生、棉花等作物的情况,专家提醒,强降水来临前要注意提前疏通沟渠,以防渍涝渍害,建议有田间积水的地块及时排涝降渍,并及时追肥,促进作物快速生长。

做好农田渍涝预防措施,首先,需加强农田基础设施建设,挖好排水沟,并及时对大沟大渠进行加固检修。其次,要及时清理田内排水沟,及时排出地面积水。

5月21日,在甘肃省定西市通渭县寺子川乡,农民给玉米地浇水。新华社发(王克贤摄)

此外,雨后田间湿度较大,高温高湿条件易诱发病虫草害,需要做好病虫害的监测和防治工作,尤其要注意水田区稻飞虱、旱作区草地贪夜蛾等迁飞性害虫的监测和防控,以防其蔓延流行为害。

对于不同生长时期的作物,专家建议采取针对性措施。对于倒伏的玉米植株,如其正处于小喇叭口期,一般不需要采取特殊管理措施,雨后植株会自行恢复直立生长;如已经进入到抽雄散粉期,植株倒伏后需要人工扶起,并用土壤加固植株。对于部分晚播的作物蔬菜,如遇旱涝急转,要及时查苗补种。我国南方进入早稻收获、晚稻栽插的“双抢”时节后,要密切关注天气变化,在强降水来临前或降水间隙及时抢收抢种。

5月21日,在湖北省襄阳市襄州区古驿镇原种场一队,小麦“三优两增一稳”示范片在进行机收作业。新华社发(谢勇摄)

夏收粮油事关全年粮食生产大局。农业农村部总农艺师、种植业管理司司长潘文博在一季度农业农村经济运行情况发布会上表示,要密切监测干旱、干热风、烂场雨等气象灾害,及时发布预警信息,及早做好物资储备和技术准备,一旦发生灾情,第一时间应急处置。同时,做好机收和应急抢收抢烘的准备,确保颗粒归仓。

记者:王 莹、冯文雅

资料来源:新华社、央视新闻、国新办新闻发布会、中国气象报、农民日报、中国天气网、中国新闻网、人民网、光明网等