来源: 人民网 2025-09-28 12:53:44

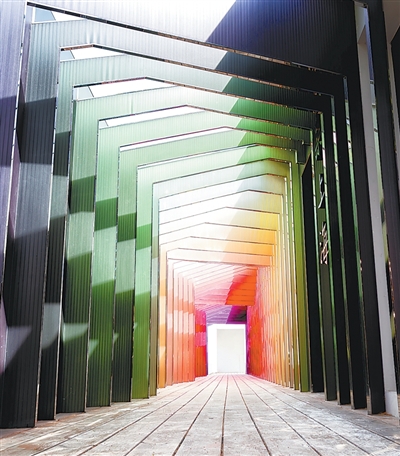

图为“粟上海·社区美术馆”泼墨长廊。

李勋卓摄(影像中国)

曾经,城市广场上的雕塑、街心花园里的装置,是公共艺术主要载体,它们仿若静止的音符默然矗立,与人们保持着一种无形距离。然而近年来,一股新的艺术浪潮悄然涌动,它不再执着于宏大叙事的物质呈现,而是选择一条更贴近生活、更温暖人心的路径——走向社区、融入日常。这种被称为“社区艺术”的新形态,正以独特魅力成为构建和谐社会的新方式。

在上海陆家嘴东昌新村,一个略显陈旧的车棚,经过艺术家与居民的协商改造,别具匠心地变成了一座精巧的“微型博物馆”,将“三星堆”的神秘面纱与“龙门石窟”的精湛雕刻等呈现在居民眼前,让历史与文化在熟悉的空间中流淌。在北京花家地西里社区,一座由居民全程参与改造而成的“花西美术馆”在闲置的人防工程中破茧成蝶,不仅成为美育新空间,更是社区议事、文艺表演的温馨家园。广州、深圳、厦门、南京、杭州、秦皇岛等地也涌现地瓜社区、阿那亚社区等,社区被重新注入活力,艺术在其中发挥了突出作用。这些生动的实践,如同散落在城市肌理中的珍珠,串联起艺术与民众生活的紧密联系,让艺术褪去了“他者”的疏离感,真正融入了烟火人间,滋养着邻里生活。

“社区艺术”与当下中国社会发展需求产生了深刻共鸣。它标志着城市发展理念正从单纯追求都市美学的外在提升,转向更加关注都市人对“具体存在感”的内在渴求。与传统公共艺术多聚焦于物质层面的美化不同,“社区艺术”更深层地触及人的日常行为和精神世界。它通过丰富多样的艺术媒介、交流活动和文化事件,将艺术融入个体和群体的日常生活中。艺术在这里不再是冰冷之物或遥远概念,而是流淌在邻里间的温情暖流,是共同缔造美好家园的黏合剂。从社会交往理论看,“社区艺术”营造了一个促进理解、尊重差异、鼓励对话的公共场域,让每个居民都能成为艺术的参与者和创造者。

在全球化和快速城市化的浪潮下,社区的结构、人口、生活方式都发生了巨变。如何在变动中维系社区居民的认同感与凝聚力,成为重要时代课题。当代中国正经历着前所未有的社会转型,构建和谐社会需要从每一个微观的社区做起。在家园建设中,“社区艺术”将发挥独特作用,描绘越来越亮丽、越来越温暖人心的新风景。