来源: 重庆市科学技术协会 2025-10-24 16:41:08

你有没有过这样的经历?在万米高空,当你饿得前胸贴后背时,满怀期待地接过餐盒,撕开那层烫手的锡箔纸……然后,就没有然后了。

硬得能当防身武器的牛肉,蔫得仿佛经历了一场世纪浩劫的蔬菜沙拉,每一口,似乎都在大声宣告着两个字:难吃。

这时候,一个终极拷问总会浮现在我们脑海里:飞机餐怎么就这么难吃?到底是航空公司太抠门,还是高空有什么不为人知的“魔咒”?

大块炖煮是飞机餐的常见做法。

来源:出行一客

味觉,不光是舌头的事儿

让飞机餐“不好吃”的真正“幕后黑手”,是身处高空的你。当飞机爬升到万米巡航高度时,其实你已经进入了一个非常“不友好”的用餐环境。

第一个大魔王是“干燥”。飞机在飞行状态中,为了保证机舱内空气的循环和清洁,飞机上的空气有很大一部分是直接从机舱外抽取的。这就导致机舱里的湿度,通常只有10%-20%。

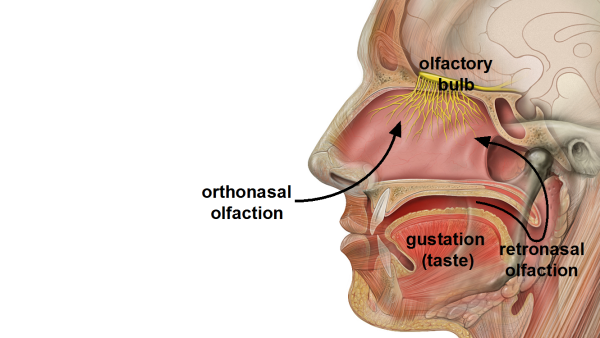

我们的味觉,其实是嗅觉和味蕾的“联合作战”。其中,嗅觉甚至贡献了超过80%的风味感知。

食物的香气分子需要通过湿润的鼻腔黏膜,才能被嗅觉神经捕捉到。想象一下,一块鲜嫩多汁的烤肉正散发出迷人的香气,但周围的环境却像一个巨大的抽湿机,把所有水汽都吸干了。香气分子还没来得及飞进食客的鼻子里,就“渴”死在了半路上。

这就是你在飞机上的状态,鼻腔因为干燥而“罢工”,尝到的味道自然也就大打折扣了。

第二个大魔王是“低气压”。飞机在高空飞行时,为了保证乘客的舒适和安全,机舱内会进行加压。但这个压力,并不能完全模拟地面环境,它大概相当于你站在一座2400米高的山顶上。

这种气压变化,会让我们的体液轻微膨胀,鼻腔黏膜也会因此变得肿胀。还记得你重感冒时,鼻子不通气的感觉吗?坐飞机就约等于得了一场“高空限定版”的轻微感冒。

2010年,德国汉莎航空委托德国弗劳恩霍夫建筑物理研究所做了一项研究,研究结果显示,在干燥和低压的环境下,舌头对甜味和咸味的敏感度下降30%左右,对酸、苦和辣的敏感度则无明显变化。

我们感知到气味的两条通路:鼻前通路和鼻后通路。

来源:维基百科

噪声,让你“喜”鲜“厌”甜

除了低压环境会削弱甜味,当背景噪声超过85分贝时(这恰好是飞机巡航时的噪音水平),大脑也会因为要处理“听觉垃圾”,而忽略掉甜味。但有趣的是,这种巨大的噪声,却能奇迹般地“增强”对鲜味的感知。

于是,航空公司的厨师们便利用这个特点,在菜单里大量使用富含鲜味的食材,比如番茄、蘑菇、帕玛森芝士、酱油调味的肉类,都是鲜味界的“扛把子”。

除此之外,航空配餐公司的厨房里,盐、糖、香料的用量往往比地面餐厅要多出将近三成。这不是因为厨师手抖,而是为了让食物在经历了高空的“味觉削弱魔法”后,还能在你嘴里保留一些“正常”的风味。

影响飞机餐口感的另一大原因是“加热”。中式飞机餐中大部分主食和菜品都需要热食,为了防止影响通信信号,飞机上一般使用电加热的方式,也就是烤箱加热。食物经过冷藏,再被烤箱二次加热,一番折腾,口感自然会变差:肉类的汁水会在二次加热中大量流失,变得又干又柴;蔬菜会变得软烂,失去爽脆的口感;米饭和面条会吸收过多的水汽,变得毫无弹性。

在如此严苛的限制下,厨师们能做的,就是选择那些“耐得住折磨”的食材。比如,用肉汁、酱汁浓郁的炖肉代替容易变柴的烤肉排;用根茎类的胡萝卜、土豆代替容易变蔫的绿叶菜;使用哈密瓜、西瓜、橙子这些不易氧化变色的水果。

经过如此一番精心挑选之后,配菜种类自然就没这么丰富了。

近年来,制作飞机餐的人工成本、水电煤气支出、固定设施折旧等费用在不断增加。

来源:航旅纵横

当前,我国已经发布《食品安全国家标准 航空食品卫生规范(GB 31641-2016)》,足以保障乘客的饮食安全。至于口感问题,大家可以换个心态,别再把它当成一顿美食盛宴,而是看作一件凝聚了物理学、生物学、食品工程学和经济学智慧的“高科技产品”。